Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста

Приветствую всех любителей старинных фотографий и дореволюционных открытых писем. В новом выпуске «Ретроспективы» мы снова совершим виртуальную экскурсию в прошлое. Разумеется, чтобы получше рассмотреть и визуализировать те изменения, которые затронули наш город за последние сто с лишним лет.

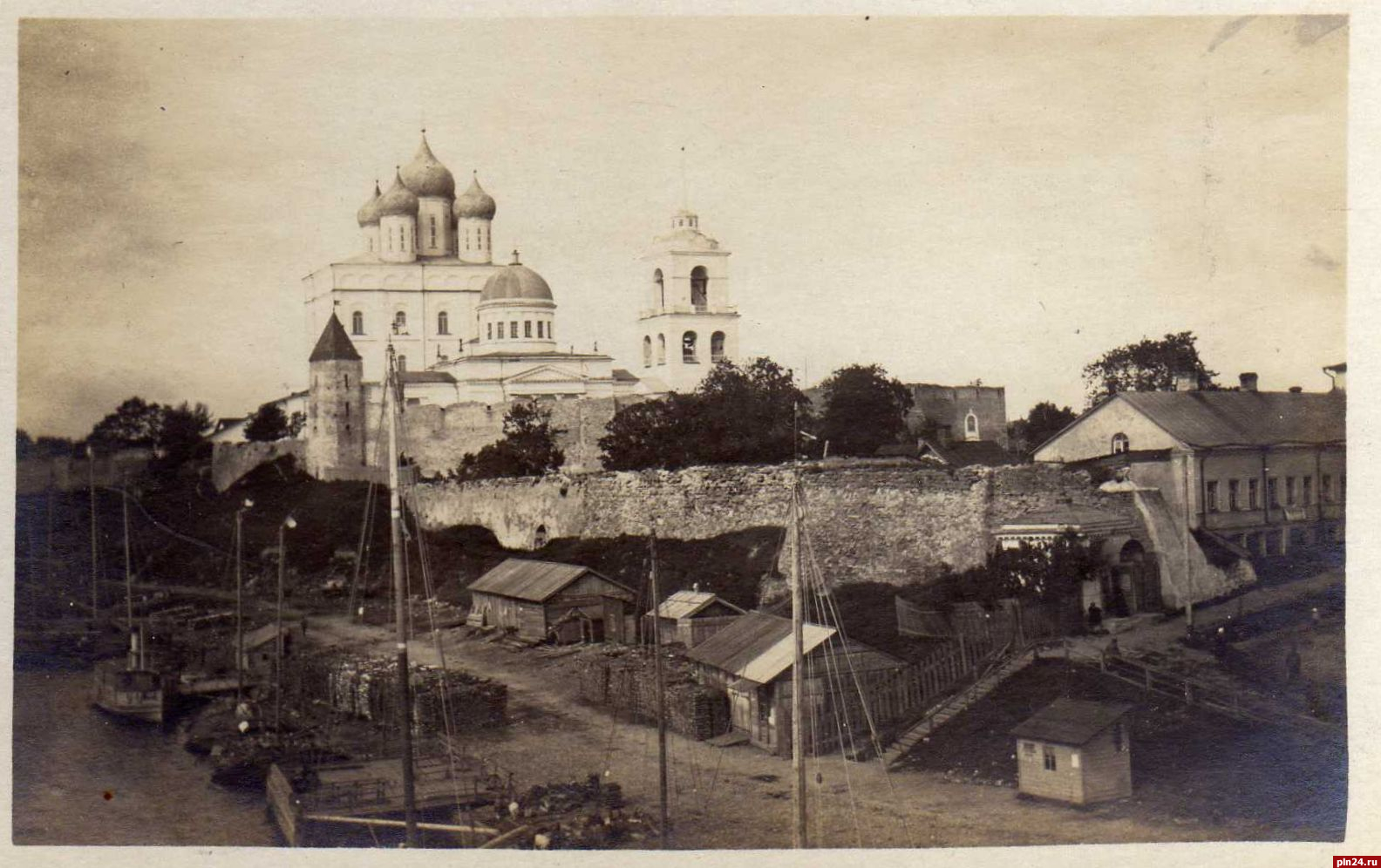

На первой фотографии нас встречает, казалось бы, абсолютно типовой вид, который знаком каждому. Местные наблюдают его каждый день, проходя по мосту. Туристы фотографируют с этой точки собор. Но конкретно это фото достаточно редкое. И не менее интересное. Давайте рассмотрим его получше.

Самое очевидное – наличие на фотографии Благовещенского собора. О его трагичной судьбе мы уже рассказывали. Если вдруг забыли, можете прочитать первый выпуск «Ретроспективы» по ссылке.

Также обращают на себя внимания трактиры у пристани. Сейчас здесь прогулочная зона и популярное место у любителей бега и скандинавской ходьбы. А вот питейные заведения и едальни в этой части набережной не сохранились.

Кстати, отчасти сохранилась пристань. Точнее, вместо одной большой появилось несколько маленьких: прогулочные катера, теплоходы, водное такси. Маршруты в основном по Великой, либо до Псковского озера. А вот до революции из Пскова в Дерпт (он же Юрьев, он же Тарту) регулярно ходили пароходы. Рейсы продолжились и в советское время, правда, уже на «Ракетах». Но об этом поговорим как-нибудь потом.

Однако самое интересное здесь (не знаю, поняли вы сразу или нет) – отсутствие Власьевской башни. Посмотрите на современную фотографию, какая она огромная, ее сложно не заметить.

Дело в том, что первоначальная Власьевская башня не сохранилась. Ее разобрали еще в первой половине XIX века. А на ее месте построили Власьевскую часовню. Кстати сказать, эту часовенку можно увидеть и на фотографиях советского времени.

Правда, с 30-х годов прошлого века ее стали использовать не по назначению. По воспоминаниям архитектора-реставратора Михаила Семенова, в 50-х годах она выполняла функцию керосиновой лавки. Примерно в те же годы часовню и вовсе разобрали, а на ее месте восстановили Власьевскую башню. Ту самую, которую мы можем наблюдать сейчас.

Давайте посмотрим, как выглядел Власьевский спуск раньше.

Люди в шинелях, вдали та самая Власьевская часовня. Еще нет Ольгинского моста, кто-то переходит реку по льду. Если приглядеться, то можно увидеть храм Успения с Пароменья. Будто и не менялся за последние сто лет. Чего не скажешь о доме Батова и Анастасьевской часовни, едва виднеющихся с левой стороны.

Из неочевидных и несохранившихся деталей – булыжная мостовая. На самом деле, во многих частях города при ремонте дорожного полотна она открывается нашему взору. Но лишь для того, чтобы снова исчезнуть. До следующего ремонта.

Как по мне – сохранить отдельные участки мостовой было бы хорошей идеей. Это та самая история, музей под открытым небом, который в прямом смысле под нашими ногами. Вместе с фундаментами древних построек, которые также остаются под землей. Может быть, когда-то придет их время. Такие задумки были, но, видимо, пока не получается.

Теперь взглянем на современную фотографию.

Сохранился спуск к реке. Правда, почти всю площадь фотографии занимает восстановленная Власьевская башня. Выполняет она, конечно, не оборонительную функцию, а, скорее, развлекательную. В ней находятся ресторан и смотровая площадка. Взглянуть на Псков с высоты нынче можно с нескольких точек – и башня одна из них.

Решение воссоздать Власьевскую башню было принято в 1952 году, в рамках проекта восстановления Псковского Кремля. Но на карте Пскова она появилась лишь в 1966 году. В настоящий момент башня является памятником истории и культуры города в системе укреплений Среднего и Окольного города, а также входит в охранную зону исторического центра. Ее высота 31 метр.

А теперь вернемся к Ольгинскому мосту. Точнее, к рассказу о том, как он появился. На фото как раз заметен финальный этап строительства.

Любопытно, что сейчас Завеличье – самый густонаселенный район города. Но раньше, конечно же, все было иначе. Поэтому особой нужды в строительстве моста не было. Если нужно перебраться на другой берег самому или перевезти возы с продовольствием – действовала паромная переправа. Отсюда и всем известные топонимы. Ну, вы поняли.

Интересные записи сохранила писцовая книга 1585–1587 годов: «… мост плаучей на Великой реке против Власьевских ворот псковичи мостили сами, но принадлежал он царю, и мостовщики, собрав с него плату, вносили оброк по 60 рублей в год».

Зимой мост вырубали изо льда и складывали на берегу. А иногда из-за непогоды или сильных дождей мост и вовсе уносило вниз по течению. Разумеется, такое вряд ли кому-то понравится. Поэтому решение построить постоянный мост было вполне логичным. Строительство началось в августе 1910 года и продлилось чуть больше года. Открылся мост 30 октября 1911 года после крестного хода из Троицкого собора. Во время крестного хода разбушевалась сильная непогода, это посчитали дурным знаком. Так и случилось.

За последующие 33 года мост трижды взрывали. Сначала в мае 1919 года во время Гражданской войны, затем мост попеременно взрывали в годы Великой Отечественной войны, в июле 41-го и 44-го. Но каждый раз восстанавливали.

Красивый арочный мост просуществовал до конца 60-х годов прошлого века. Затем он оказался слишком узким для современных реалий. Да и деревянное покрытие вряд ли бы выдержало дополнительную нагрузку в виде асфальта и автомобилей вместо привычных коней и редких пешеходов.

Новый железобетонный балочный мост был открыт в конце 1970 года. Но почему-то с мостами у псковичей не сильно ладилось. Из-за ошибок в расчетах мост деформировался. И, чтобы он вовсе не рухнул, в срочном порядке добавили четыре дополнительные опоры. Если вы не замечали – спуститесь и посмотрите внимательнее. Они отличаются.

Не менее удивительно, что мост трижды переименовывали. Первоначально названный в честь княгини Ольги, в 1923 году он был переименован в мост Красной Армии. В 1946 году, в связи с преобразованием РККА, мост получил название в честь Советской Армии. Историческое название ему вернули лишь в 1995 году.

Не только паромной переправой можно заинтересовать читателя, но и конкой.

Для начала разберемся, что такое конка. Это вид общественного транспорта, состоящий из закрытого или открытого вагона, который по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. Ну, по фото понятно.

Этот полузабытый транспорт, предтеча трамвая, появился в Пскове благодаря усилиям «псковского американца» Викенгейзера. Изначально конка появилась в 1890 году в Черехе, куда Викенгейзер провел 1,5 километра путей до пароходной пристани. В городе она появилась лишь осенью 1909 года. Все тот же Викенгейзер на свои деньги закупил вагоны, лошадей и оплачивал труд рабочих.

Горожанам конка пришлась по душе. Через год ее движение даже было продлено от Торговой площади через Троицкий мост на Запсковье. Правда, количество вагонов, особенно по современным меркам, было скорее символическим – всего-то шесть штук.

Однако, то ли решив пожалеть лошадок, то ли изыскав средства на покупку вагонов, в августе 1910 года на смену конке пришли трамваи. Вместе с ними появилась полноценная трамвайная линия. Но и трамваи не задержались на наших улицах, окончательно исчезнув после Великой Отечественной войны.

На смену конке и трамваям пришли автобусы. Менялись их марки, цвета, вместимость. Но сами они оставались. И до сих пор остаются единственным в Пскове видом общественного транспорта.

При этом еще в 1945 году в Генплане реконструкции и развития Пскова фигурировали троллейбусы. А в 70-х даже были разработаны экономические обоснования строительства троллейбусного транспорта.

Но решение все время откладывалось. Больше повезло нашим новгородским соседям. У них троллейбусы появились в девяностых и бороздят уличные просторы до сих пор.

Наверное, пока разглядывали конку, заметили дома на заднем плане? Сейчас от них, конечно, не осталось и следа.

А вот раньше на улице Великолуцкой (кстати, название пошло не от Великих Лук, а от Великой улицы), а ныне Советской, была достаточно плотная малоэтажная застройка. Первые этажи жилых домов занимали всевозможные магазины. На фотографии можно без труда разглядеть вывеску «Обувь».

Обращает на себя внимание и колокольня храма Архангелов Михаила и Гавриила. Сейчас она выглядит иначе – появилась главка. Сама церковь в 20-х годах прошлого века даже являлась главным городским храмом (Троицкий собор был занят обновленцами).

Многое меняется. Разрушенные дома после войны были разобраны. Вместо трамвайных рельсов и булыжников – асфальтовое покрытие, привычные всем нам автомобили и автобусы.

Наверное, если предложить вам игру «Найдите 10 отличий», то вы наверняка без проблем найдете куда больше.

Материал подготовлен по информации из открытых источников

Александр Елисеев