Великая муниципальная революция

Избрание глав одиннадцати новых округов Псковской области на этой неделе подвело черту под реализацией муниципальной реформы. В растянувшемся почти на три года процессе преобразований поставлена точка. В истории местного самоуправления в нашем регионе наступает новый период. Самое время вспомнить о том, как власть 30 лет эволюционно поглощала МСУ и как она революционным путем закрепила это в последние годы.

Откуда есть пошла местная власть?

Институт местного самоуправления в России был сформирован около тридцати лет назад. С 1996 года у нас всенародно избирались главы городов и районов, а также представительные органы местного самоуправления. В соответствии с европейской хартией местного самоуправления и Конституцией Российской Федерации МСУ было отделено от государственной власти. При этом независимость местного самоуправления определялась как важнейший приоритет. То, что сегодня провозглашается крамолой, тогда было первейшей задачей.

Руководители муниципальных образований в те времена представляли самые разные политические силы - от условных «демократов» (например, Александр Прокофьев в Пскове и Евгений Самуйлов в Пыталовском районе) до членов коммунистической партии (Виктор Сбойнов в Кунье, Иван Брилев в Красногородске, Алексей Афанасьев в Острове) и ЛДПР (Сергей Васильев в Локне, Вячеслав Сукманов в Псковском районе). Прошедшие через конкурентные выборы и получившие поддержку избирателей главы являлись заметными политическими фигурами. В наше время такое даже невозможно представить, а тогда муниципальные руководители могли позволить себе открыто оппонировать не кому-нибудь, а самим губернаторам, с чем столкнулись в 1990-е и начале нулевых и Владислав Туманов (1992-1996), и сменивший его на посту главы администрации Псковской области Евгений Михайлов (1996-2004).

Необходимо отметить, что с самого начала в модели организации МСУ, копировавшей европейскую систему, было серьезное противоречие.

С одной стороны, местное самоуправление не входило в систему органов государственной власти, муниципальные главы избирались населением и были неподконтрольны региональному руководству. Однако, с другой стороны, муниципалитеты финансово зависели от губернаторов, которые, естественно, хотели подчиненности и использовали для «укрощения строптивых» все имевшиеся в их руках рычаги. В качестве примера можно привести весьма показательную историю о том, как в конце 1990-х в процессе «удушения» оппозиционно настроенного главы Пустошкинского района Михаила Зенкова в это муниципальное образование направлялся трансферт всего лишь в 30% от необходимого объема финансирования. При этом протеже губернатора – локнянский глава, член правящей в то время ЛДПР Сергей Васильев (в дальнейшем осужденный на длительный срок за организацию убийства своего соперника на выборах — главу района Леонида Волкова) получал ни много ни мало 120%.

«Ахиллесовой пятой» местного самоуправления изначально являлась система межбюджетных отношений. Она была выстроена так, что все деньги уходили наверх, а потом распределялись в регионы, МСУ же доставались копейки.

Таким образом, было очевидно, что необходимо четкое разграничение полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления, что устраняло бы основу для конфликтов руководителей субъектов РФ и муниципальных образований.

Как нам реорганизовать МСУ?

Начатая в России в 2000-е годы муниципальная реформа (в рамках масштабных административных преобразований, проводимых под руководством на тот момент заместителя главы кремлевской администрации Дмитрия Козака), как раз и была призвана устранить указанные выше противоречия. Предполагалось установить единообразную структуру муниципальных образований (поселения, муниципальные районы, городские округа) на всей территории страны, четко определить функции каждого типа муниципалитетов, жестко разделить вопросы местного значения и государственные полномочия, закрепить за местными властями собственные источники финансирования и т. д. «Реформа Козака» была проведена и в Псковской области, хотя многим было понятно, что в условиях нашего региона с его особенностями расселения и большим количеством удаленных друг от друга небольших населенных пунктов с единицами жителей, выстраиваемая модель эффективно работать не будет.

Хотя органы местного самоуправления по Конституции РФ не входят в систему органов государственной власти, на практике они де-факто стали низшим звеном вертикали. Со времен губернатора Михаила Кузнецова (2004-2009 гг.) областная администрация стала уделять большое внимание выборам в муниципальных образованиях.

Еще более серьезное значение вопросу формирования органов местного самоуправления региональные власти придавали при возглавившем регион в 2009 году Андрее Турчаке. При всем при этом установить полный контроль над местным самоуправлением не удавалось. Несмотря на попытки властей постепенно поставить МСУ под контроль, благодаря выборам достаточно долго сохранялись сильные главы - пусть и не оппозиционно настроенные к власти, а вполне ей лояльные. Если в 1990-е годы глава в своем районе был царь, бог и воинский начальник, и к примеру, вызывал к себе даже силовиков, то уже в 2000-е многое стало по-другому. Но при этом в регионе сохранялись сильные муниципальные руководители – такие, как Анатолий Трофимов в Бежаницах, Виктор Степанов в Порхове, Павел Мищенков в Острове, Николай Зверев в Новосокольниках, Владимир Шураев в Псковском районе. Эти главы были способны избраться без всякой помощи региональной власти.

При всех губернаторах, в том числе при действующем главе — Михаиле Ведерникове, власть неоднократно проигрывала выборы в районах. При том, что в последние годы уже не было самостоятельных кампаний – все они осуществлялись из Дома Советов.

Кроме того, процесс поиска привлекательных для электората и потенциально проходных кандидатов в условиях острого кадрового дефицита, во-первых, был сопряжен со сложностями, а во-вторых, такие люди далеко не всегда оказывались готовы к работе в качестве глав. Иллюстрацией тому могут служить примеры избранного в 2020 году главой Печорского района Сергея Тарасика, который не оправдал надежд команды губернатора и не сумел выстроить рабочие отношения с тогдашним митрополитом, или же управленческая чехарда последних лет в Гдовском районе.

Отправленные туда региональным руководством управленцы (такие, как экс-сотрудник спецслужб Алексей Васильев, бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев, экс-депутат Псковской городской Думы Иван Мешков) оказывались не готовы к работе в непростых условиях, сложившихся в традиционно проблемном для власти муниципальном образовании.

При внимательном изучении вопроса можно проследить четкую закономерность. С каждым новым руководителем области и очередным витком встраивания МСУ в вертикаль власти желающих занять должности глав муниципалитетов становилось всё меньше. Еще во времена губернаторства Андрея Турчака началось использование процедуры искусственного делегирования, когда власть приводила к руководству муниципальными образованиями людей, ранее никак не связанных с этими территориями, а порой (как, например, в случае с приехавшим из Подмосковья нынешним главой Печорского района Валерием Зайцевым) – ранее никак не связанным и с Псковской областью.

Список проблемных зон в работе районных глав можно продолжать долго. Помимо прочего, это и сложности, которые возникали, когда спущенные сверху установки противоречили интересам местных (например, история с поиском места под экотехнопарк, когда главы пытались переложить решение этого вопроса на другие районы, или процессы ликвидации сельских школ и больниц в районах).

Особо отмечу прокурорский «дамоклов меч», занесенный над головами муниципальных руководителей; за последние годы мы были свидетелями многочисленных случаев привлечения глав к административной и даже уголовной ответственности). К тому же ситуация усугублялась плохоуправляемой двухуровневой моделью МСУ, необходимостью проводить выборы, находить сотни кандидатов в депутаты на уровне сельских поселений. Всё это являлось подоплекой муниципальной реформы, финиш которой мы наблюдаем в эти дни.

Три этапа муниципальной реформы

Старт преобразованиям в Псковской области был дан в начале 2023 года, хотя задумана реформа была значительно раньше. В январе состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями ряда районов, которым суждено было стать первопроходцами. Мощным драйвером проведения реформы выступал спикер регионального парламента Александр Котов, ранее возглавлявший Ассоциацию муниципальных образований Псковской области и занимавший пост главы Стругокрасненского района. Его преемник на посту руководителя района Александр Волков и выражал на встрече с губернатором общую поддержку инициативе: мол, на местах нас поддержали, районные депутаты проголосовали единогласно, выражаю от всех глав готовность принять участие в совместной работе по реформированию МСУ.

Против планов властей выступила часть оппозиции — прежде всего псковское «Яблоко», а также в меньшей степени обком КПРФ. Наибольшую активность яблочники проявляли в тех районах, где у них традиционно были сильные позиции (в первую очередь, в Гдове и Новоржеве). Они пытались поставить на пути реформы шлагбаум, выступали за проведение референдумов и даже в определенный момент добились локального успеха. Процесс преобразований в Гдове был сорван — произошло это по ряду причин, в том числе из-за позиции представителей местных элит, ориентированных на экс-глав района Михаила Разумнова и Николая Миронова, а также солидаризировавшихся с ними яблочников, прежде всего — депутата районного Собрания, главу фермерского хозяйства Александра Конашенкова. Однако в дальнейшем власть сумела реализовать свой замысел, в том числе в проблемных муниципальных образованиях.

Отказ от прямых выборов и выдвижения кандидатов губернатором – именно эти пункты вызвали особый протест со стороны оппозиции, так как теперь шансы ее кандидатов получить пост главы муниципального образования стали нулевыми. Если раньше эта задача могла быть решена за счет проведения качественной избирательной кампании, то отныне для этого необходимо, как минимум, получить контрольный пакет в окружном Собрании депутатов, а это в существующих условиях просто невозможно. И если отказ от двухуровневой модели организации местного самоуправления вызвал протест только у коммунистов и яблочников, то отказ от всенародных выборов не устраивает и представителей других партий.

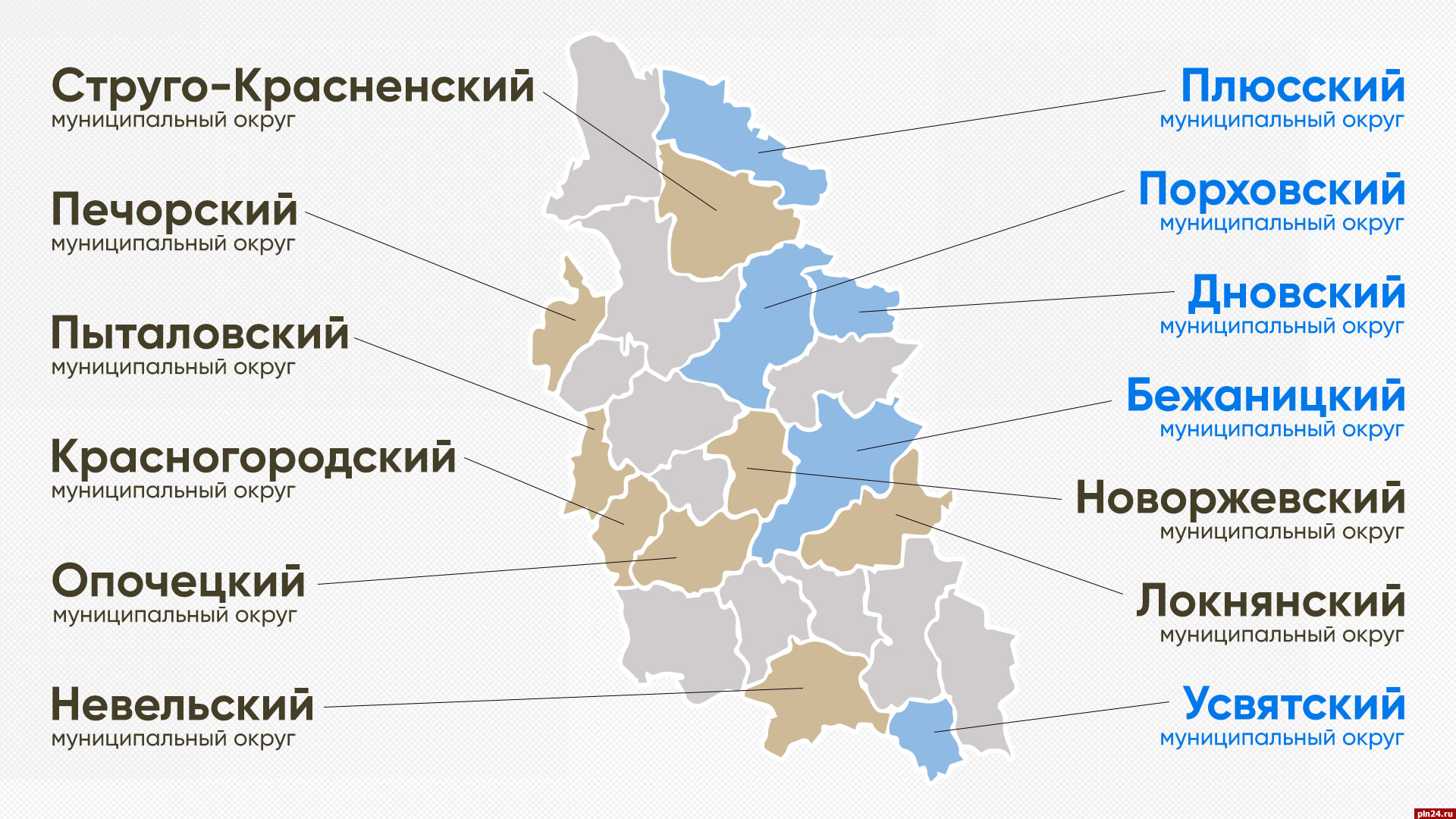

Первопроходцами в 2023 году стали 8 районов, преобразованных в округа (Стругокрасненский, Печорский, Пыталовский, Красногородский, Опочецкий, Невельский, Новоржевский, Локнянский). Уже первый этап реформы ознаменовался приходом на руководящие посты группы новых управленцев — таких, как Иван Белугин в Локне, Валерий Зайцев в Печорах, Любовь Трифонова в Новоржеве. В других округах остались действующие руководители (Александр Волков в Стругах Красных, Олег Майоров в Невеле, Юрий Ильин в Опочке, Валентина Понизовская в Красногородске, сменщица последней на посту руководителя ассоциации муниципальных образований Псковской области Вера Кондратьева в Пыталово).

В 2024 году по тому же пути прошли еще 5 районов - Плюсский, Порховский, Дновский, Бежаницкий и Усвятский. В Бежаницком районе главой была избрана Елена Иванова, ранее занимавшая должность заместителя главы района Сергея Михеева. При этом другие главы сумели пролонгировать свои полномочия — это Юрий Семенов в Порхове, Наталья Иванова в Плюссе и Михаил Шауркин в Дно. Последний, впрочем, достаточно скоро покинул пост — в 2025 году главой Дновского округа был избран Владимир Цветков.

А уже в нынешнем, 2025 году участниками заключительного третьего этапа реформы стали сразу 11 муниципальных образований. По итогам, как и в прежние годы, произошла ротация муниципальных управленцев: на смену четырем главам районов, не заявлявшимся на конкурс, пришли новые руководители. Так, в Новосокольническом округе одного из старейших глав муниципальных образований в Псковской области Виталия Соловьева, избиравшегося 4 раза (в 2006, 2011, 2016 и 2021 годах), сменил его первый заместитель Виктор Новиков. А другого «долгожителя» - главу Себежского округа Леонида Курсенкова, занимавшего кресло с 2010 года, - глава сельского поселения «Себежское» Виктор Егоров. В Дедовичском округе бразды правления перешли от Геннадия Афанасьева (возглавлял район с 2017-го) к Руслану Ахтямову, прежде работавшему в Порховском округе и занимавшему должность заместителя главы администрации по юридическим, имущественным вопросам и МСУ. В Гдове избранный годом ранее экс-депутат Псковской гордумы Иван Мешков сдал пост, а приняла его экс-заместитель министра культуры Псковской области Вера Алексеева, незадолго до этого занявшая в администрации должность замглавы по социальным вопросам.

В семи муниципальных образованиях действующие главы пролонгировали свои полномочия (Наталья Федорова в Псковском округе, Алексей Кузьмин в Великолукском округе, Дмитрий Быстров в Острове, Юрий Кравцов в Пустошке, Ольга Потапова в Палкино, Оксана Филиппова в Пушкинских Горах и Олег Лебедев в Кунье).

Таким образом, в Псковской области на этой неделе была завершена муниципальная реформа. Во всех округах сформированы органы местного самоуправления. Уже не всенародно, а местными депутатами избраны главы — практически единогласно поддержаны предложенные губернаторской командой кандидатуры. Именно главе региона теперь подотчетны и подконтрольны руководители на местах.

В процессе муниципальной реформы действующий состав глав значительно ротировался. Большинство местных «аксакалов» ушли на заслуженный отдых – пришло время новых руководителей. Однако последним бастионом прежнего МСУ остаются Великие Луки во главе с Николаем Козловским.

Подводя итог сказанному, перефразирую общеизвестное: «муниципальная революция», о которой так долго говорили в партии власти, свершилась. Ну а станет ли работа органов МСУ более эффективной и получат ли территории дополнительные возможности для развития, что обещают инициаторы преобразований, или же, напротив, сбудутся прогнозы скептиков и противников реформы, покажет только время. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием ситуации в муниципальных образованиях области.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов