«Изборские истории» с Александром Донецким: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев. Герои» в Изборске и «Секреты изборского чая»

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

- Русский реализм. В выставочном зале откроется масштабный проект, посвященный столетию академика живописи Петра Оссовского.

- Связь времен. В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь музеев».

- Эликсиры здоровья. На веранде музейного кафе работает ботаническая выставка о лекарственных растениях Изборского края.

18 мая 2025 года все ценители изобразительного искусства, – не только в России, но и во всем мире, – отметят большое событие: столетний юбилей великого русского художника Петра Павловича Оссовского. Уже завтра, в «Ночь музеев», и послезавтра, в Международный день музеев, в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» откроется масштабный межмузейный проект «Пётр Оссовский. Русский реализм. К 100-летию художника».

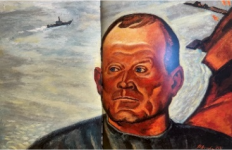

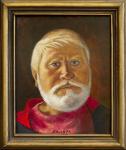

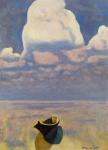

Петр Оссовский за работой над картиной «Старик и море». 1962

Фамилию Оссовский у нас на Псковщине, наверное, слышал каждый, кто хотя бы немного интересуется искусством: один из легендарных основоположников «суровового стиля», Народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР и Международной премии имени Шолохова, академик Российской Академии художеств, Почетный гражданин города Пскова – Петр Павлович Оссовский создал в музее-заповеднике «Изборск» свою живописную капеллу под названием «Палата Русской словесности и Православной веры», – уникальный памятник могучим духовным твердыням, на которых веками стояла Россия.

Сам Пётр Оссовский – олицетворение искусства ХХ века, каким оно явилось на одной шестой части суши, сначала через социалистический реализм, а затем, в 1950-60-е годы, проявилось в творческих поисках знаменитого «сурового стиля». Выставка в Изборске представит произведения Петра Оссовского из семейного собрания, фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Музея актуального реализма города Тольятти, охватывающие более чем полувековой период в творческом наследии художника.

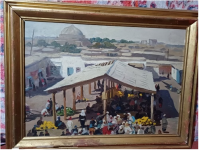

Художник Оссовский прожил долгую творческую жизнь: его по праву можно назвать нашим современником, и при этом, родившись в 1925 году, он был представителем военного призывного поколения и разделил со страной ее тяготы, ее трагедию и Победу. Московский художественный институт имени Сурикова, в котором учился Оссовский, был эвакуирован сначала в Башкирию, в Уфу, а затем в Среднюю Азию, в Самарканд. Когда юным студентам-художникам исполнилось по восемнадцать лет (а для Оссовского это весна 1943 года), они стали обивать пороги военкоматов и проситься добровольцами на фронт. По воспоминаниям художника, оттуда их выгоняли чуть ли не прикладами винтовок, поскольку, несмотря на всё напряжение народных сил и весь трагизм ситуации в стране, Верховный Главнокомандующий Сталин издал специальный указ, категорически запрещавший призывать в армию людей творческих профессий. Страна должна была сберечь своих актеров, музыкантов, режиссеров, кинематографистов, художников. Этим легендарным сталинским указом фактически была спасено целое поколение молодых художников. И потом, всю послевоенную жизнь, это поколение чувствовало свою особую ответственность перед страной, перед государством.

Нам сегодня довольно трудно представить, каким было искусство в СССР середины ХХ века в смысле живого процесса: мы знаем, что в целом оно было идеологизированным и подчинялось директивам Коммунистической партии Советского Союза. В архитектуре властвовал так называемый «сталинский ампир», в изобразительном искусстве, в литературе, театре и кино – метод социалистического реализма, требовавший преображать действительность, создавать ее идеальные формы, что на практике часто выражалось в приукрашивании, «осветлении» реальности. При этом «имперский стиль» – это всегда ориентация на лучшие классические образцы, на академическую школу. В этом «сталинский ампир» повторяет и воспроизводит парадигмы искусства Средних веков и Возрождения, когда главными заказчиками художников были монархи и правящая в стране церковь, когда творили Рафаэль и Микеланджело, когда прекрасной живописью расписывались величественные соборы и королевские дворцы. Художники – это были титаны мысли, инженеры и создатели преображающей мир красоты.

Главным заказчиком художника в СССР было государство. Не только художники-живописцы и графики, но и все люди творческих профессий были частью большой и разветвленной системы творческих Союзов. Они работали и творили для народа, для страны, для идеи светлого будущего. Союз художников отправлял живописцев и графиков в творческие командировки – на великие стройки коммунизма: на строительства промышленных гигантов, машиностроительных заводов или гидроэлектростанций, на целину и в геологические экспедиции.

В 1954 году молодой и талантливый художник Петр Оссовский участвовал в Первой Молодежной выставке, в 1956-м, в возрасте тридцати лет, был принят в Союз художников, а тут уже началось новое время, хрущёвская Оттепель, приоткрылся железный занавес и практически сразу Петр Оссовский стал послом советской культуры за рубежом: в 1958 году он поехал в творческие командировки в Венгрию, Польшу, Италию, в 1959 году – на молодежный фестиваль в столицу Австрии Вену, в 1960 – в Англию, в 1961 году – на Кубу и в Мексику. На Кубе Петр Оссовский вместе со своим другом Виктором Ивановым работали сутками, пытаясь запечатлеть реалии Кубинской революции, рисовал с натуры революционных лидеров – Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару. Несколько рисунков этого периода представлены на нашей выставке в Изборске – их можно увидеть.

Понятно что во всех странах, где бывал, молодой живописец Оссовский, – а далее были Чехословакия, Болгария, Франция, Голландия, снова, не единожды, любимая им Италия, – он не только работал, но и посещал музеи и выставки современного искусства, видел, как меняется мир и его преломление в искусстве. Всё тогда счастливо совпало: молодость, относительная политическая свобода, бурное экономическое и социальное развитие страны в послевоенные десятилетия, научно-техническая революция, выход человека в космос и начало эры орбитальных полетов, успехи просвещения и средств массовой коммуникации, наконец, рождение новых направлений в искусстве, одним из которых и стал знаменитый ныне «суровый стиль», когда молодые художники-реалисты обратились к обычной, повседневной жизни людей, увидели красоту в суровых рабочих буднях.

И сегодня мы понимаем, что «суровый стиль», это, конечно, – никакой не вариант глянцевого соцреализма, а что-то такое новое и необычное, своеобразный синтез реализма передвижников, экспрессионизма и достижений русского авангарда, который во многом, как это ни парадоксально, шел от наследия русской иконописи.

Удивительный факт, который важен для понимания всего большого творческого пути Петра Оссовского: летом 1945 года, еще будучи студентом Суриковского института, он вместе со своими друзьями Гелием Коржевым и Люцианом Шитовым решил расписать церковь. Вот как вспоминал об этом эпизоде свей жизни сам мастер: «Наступало лето 45-го… Растерзанная и разоренная страна жила в эйфории Великой Победы, одержанной ее народом ценой неимоверных усилий и жертв. Мы, возвышенно относившиеся к русской истории и храмовой живописи, воспитанные на искусстве выдающихся иконописцев Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия были движимы этой идеей и горели ее воплощением, несмотря на многолетнее поругание православной веры в стране».

Чтобы получить адрес храма для росписей, студенты решили встретиться с митрополитом Крутицким Николаем, который являлся Управляющим Московской епархией и председателем Отдела Внешних Церковных сношений Московской Патриархии. На встречу друзья отправили Петра Оссовского. Для столь ответственной миссии Гелий Коржев одолжил Петру выходной костюм своего отца с медалью «За тушение пожаров в Москве», что, вспоминал мастер: «…казалось мне, молодому студенту, очень серьезной наградой и должно было, несомненно, произвести соответствующее впечатление».

Оссовский вспоминал: «Выслушав меня, митрополит предложил расписать придел церкви Белая Троица в городе Калинине (тогда так назывался город Тверь), древнейшего из сохранившихся до наших дней храмов на Тверской земле. В городе нас встретил отец Ксенофонт, настоятель церкви, и проводил внутрь, чтобы мы могли оценить объем работ. Придел требовалось полностью очистить от предшествующих росписей, находившихся в плачевном состоянии, и расписать заново. Еще несколько раз мы посещали церковь в Калинине, сделали обмеры и приступили к написанию эскизов росписей...»

По стечению обстоятельств, скорей всего, все-таки идеологического характера, замысел молодых иконописцев и студентов Суриковского института не был осуществлен. А вот эскизы, выполненные Петром Оссовским восемьдесят лет назад, сохранились! Это похоже на чудо, но более шестидесяти лет они, подаренные отцу Гелия Коржева, пролежали у него на антресолях, и уже на закате жизни вернулись к автору.

Сам Петр Оссовский написал об этом так: «Выполненные в традициях средневекового русского иконописного искусства, эскизы говорят о том, что тяга к монументальной храмовой живописи живет во мне с самого начала творческой жизни». Заканчивая рассказ об этом любопытном эпизоде в творческой биографии Оссовского, замечу, что акварельные эскизы росписей потолка придела церкви «Белая Троица» в Твери 1945 года тоже будут представлены на нашей Изборской выставке.

И вот уже в зрелом возрасте, когда Оссовскому было за сорок, он впервые приехал в Псков. По воспоминаниям сына художника, Сергея Петровича, произошло это случайно. В Псков признанного на тот момент мастера пригласил известный наш реставратор и искусствовед Савва Ямщиков, который в те годы часто бывал на Псковщине. И Оссовский, который много уже повидал замечательных мест в нашей стране и в других странах, был сразу же удивлен, поражен, вдохновлен, очарован! Он познакомился и подружился с легендарным для Пскова человеком – кузнецом, архитектором и реставратором Всеволодом Петровичем Смирновым. Началась их многолетняя дружба. Всеволод Петрович отвез Петра Павловича на Талабские острова, где у художника и возникло мощное ощущение второй малой родины. Именно Псковская земля и стала для него местом силы, местом его жизни, местом, где он почувствовал себя свободным человеком. Древние города Псков и Изборск, князь Трувор и Святая княгиня Ольга, истоки государства российского… И хотя впереди у мастера были еще большие московские и зарубежные живописные циклы, свои главные картины Петр Оссовский написал уже здесь, у нас, на Псковской земле: в Изборске, в Пскове, на Талабских островах, в Михайловском.

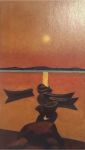

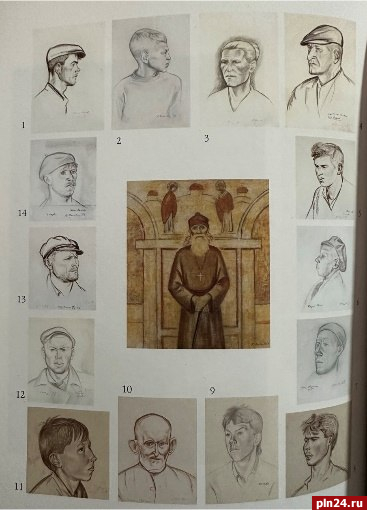

Здесь он обрел подлинную атмосферу жизни и быта простых людей, которых не уставал рисовать – рыбаков, кузнецов, строителей, крестьян. Каждое лето художник приезжал на остров Залита, и проводил там, на Псковском озере, по три месяца, он бесконечно рисовал рыбацкие лодки на фоне озерных рассветов и закатов, и теперь они присутствуют на его полотнах, как живые, он дружил со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым и, конечно, рисовал его – отмечу, что на нашей выставке в Изборске будет представлена графическая композиция Петра Оссовского «Отец Николай и его паства», состоящая из 15 работ.

Завершу свой рассказ о Петре Оссовском и его юбилейной выставке, которая 17-го и 18-го мая откроется в Изборске, замечательным высказыванием художника о Псковской земле, цитирую: «Найдя свой Дом, свою духовную Родину на Псковщине, я трудился денно и нощно, стараясь выразить свое глубокое уважение и любовь к нему… Я принял с благодарностью то, что определила мне судьба, и моим ответом на ее благосклонность стали картины, портреты и пейзажи о людях этой земли, о вдохновенных пушкинских мечтах, о некогда могучем городе-воине Пскове… Над землей древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей, помогавший мне глубже осознать существо изображаемого…». И еще одна цитата мастера: «Деды мои завоёвывали славу России и оружием, и искусством. Негоже мне, их потомку, посрамить их честь и честь Великой России, ибо без крепкой любви к ней не создать ничего истинно национального. Я за русский смысл и русскую цветность, за художника, искусство которого обладает этим смыслом, и, если ему удастся его воплотить в живописи, он – счастливый человек».

И мы продолжаем. В субботу вечером Изборск присоединится в ежегодной всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие имеет подзаголовок «Герои» и посвящено Году защитника Отечества. Образно говоря, слова «Изборск» и «герои» – синонимы.

Изборская крепость – вековой форпост на Северо-Западе Руси, выдержал за свою историю десятки вражеских осад, и всегда на защиту родной земли вставали ее герои. Принято говорить, что это были безымянные герои, поскольку летописи обычно сохраняют для нас имена князей, видных деятелей, выдающихся исторических личностей, а имена простых воинов остаются под спудом истории. Мы только знаем, что они были, наши герои, и знаем, что на самом деле у всех у них были имена, прозвища и фамилии, оставшиеся в веках. Но некоторые имена сохранились! И у Изборска есть такое имя.

В музейном квартале, у Скудельни, древнем погосте, стоит часовня святых Фрола и Лавра, построенная в восемнадцатом веке в память о битве с ливонцами в 1480-м году. Внутрь часовни изборяне перенесли подписной «Степанов крест», который изначально так же, как и другие кресты, располагался как раз на Скудельне. Надпись на нем гласит, что в 1492 году: «миром поставлен крест на рабе Божии на Степане». Упокоенный Степан имел значимые заслуги перед Изборском, и, как считается, прославился в сражении против ливонцев. По преданию, в 1480 году, в день святых братьев-близнецов 18 (31) августа, ливонцы впервые стреляли из пушек по Изборской крепости. После двухдневных безуспешных боев враги ушли от Изборска. А в честь Флора и Лавра поставили часовню, куда позже перенесли «Степанов крест» в память об одном из славных героев Изборска.

К всероссийской культурной акции «Ночь музеев. Герои» музей-заповедник «Изборск» подготовил для посетителей большую и насыщенную программу.

В Изборской крепости в 18.00 начнется экскурсия «Герои Изборска» по выставке «Победители», посвященной 80-летию Победы. С шести до девяти часов в крепости будет работать интерактивная площадка «Сила богатырская», а на боевом ходу можно будет посмотреть выставку «Спаситель земли Русской» о жизни подвигах князя Александра Невского. В 21.00 состоится сборная экскурсия по крепости «Древний страж». Там же, в крепости, с девяти до полуночи будет транслироваться программа «Героическое кино». В программе фильмы о легендарном генерале Василии Макаровиче Маргелове, о подвиге шестой роты псковских десантников и один из шедевров советского и мирового кинематографа, классический художественный фильм Сергея Эйзенштейна 1939 года «Александр Невский».

В шесть вечера в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры» пройдет традиционная встреча главного хранителя музея-заповедника «Изборск» с ветеранами, дарителями и друзьями музея «Наши герои – наша история», а с 19.00 будет демонстрироваться документальный фильм «Изборский дух» об истории создания Палаты академиком Петром Оссовским. В выставочном зале музея в это время откроется предпоказ выставки «Петр Оссовский. Русский реализм», а в 19.30 начнется концерт ансамблей казачьей песни «Братина» и «Пир-беседушка».

Вот такая интересная программа ждет нас вечером 17 мая в Изборске!

И я завершаю. По традиции – несколькими актуальными объявлениями и анонсами. В музее-усадьбе малого народа сето в деревне Сигово можно посмотреть этнографическую выставку, которая называется «Будешь трудиться, будут у тебя молоко и хлеб водиться», рассказывающую о традициях и обычаях, связанных с выращиванием зерновых культур и овощей, с животноводством и приготовлением продуктов из молока. На выставке представлены разнообразные предметы из этнографической коллекции музея: орудия для возделывания земли и жатвы, приспособления для обработки зерновых, различные виды сепараторов, деревянные маслобойки, формы для масла, печная и кухонная утварь, столовая посуда, мебель, предметы убранства интерьера, рабочая одежда. Сето верили, что, если тщательно соблюдать все требования природного календаря, трудиться усердно и с любовью, амбар обязательно будет полон хлеба и молока. Издревле молочные продукты являются символом изобилия и материального благополучия сето.

Через неделю, 23 мая, в следующую пятницу, мы ждем вас в Доме купца Шведова, где состоится этно-дефиле, посвященное торжественному закрытию выставки павловопосадских платков и шалей «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» с участием сотрудников Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, а еще неделю спустя, там же, в Доме купца Шведова откроется интереснейшая выставка игрушек с участием Новгородского музея-заповедника «На золотом крыльце сидели».

Приглашаем вас в Изборск, ведь прохладная майская погода вовсе не помеха новым впечатлениям, а в нашем музейном кафе «Блинная» всегда можно согреться фирменным напитком – ароматным травяным чаем. Узнать секреты тонизирующего травяного настоя можно на нашей новой стендовой выставке, которая открыта на веранде кафе. Выставка «Секреты изборского чая» знакомит посетителей с растениями, которые входят в рецепт его приготовления.

Заповедные луга Изборска дарят нам душистый травяной сбор, говорится в аннотации к выставке. В составе «элексира здоровья» – лекарственные растения, которые вручную собирают в окрестностях древнего города и сушат, развесив у горячей русской печи или под потолком. Такой старинный способ сушки сохраняет все целебные свойства растений, их изысканный травяной запах. Изборский чай – это открытые для тёплого общения сердца, душевный комфорт и гостеприимство!

На этом сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий