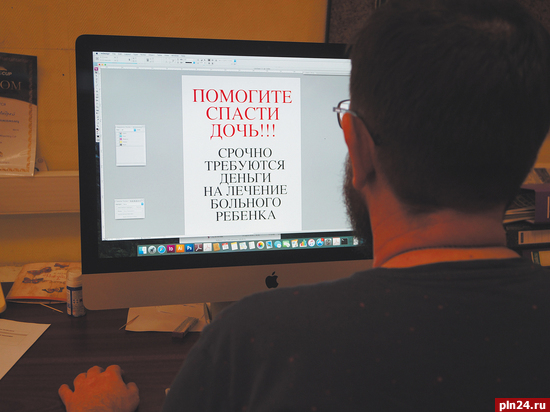

Птичку жалко, дайте денег

Кому беда, а кому - мать родна. В суровой реальности псковичи не верят никому - ни коллегам, ни начальникам, ни властям, ни оппозиции... Но стоит появиться сообщению о брошенном котике или ребенке с неизлечимым заболеванием - ведутся на раз-два. Чем и пользуются мошенники: то ящик стеклянный установят в магазине, то в соцсетях объявят сбор, то на улице жалостную историю расскажут.

Как отличить настоящих помощников от «лжеблаготворителей», как обезопасить себя от людей, которые наживаются на «слезных деньгах» и как борются с «левыми сборами» на законодательном уровне? Своим видением проблемы с нами поделились псковичи, которые занимаются благотворительностью на протяжении многих лет.

Фото: mstrok.ru

По закону

Самозванцев, действительно, много. В Пскове это не так заметно: город небольшой, но в масштабах России объемы впечатляют - неслучайно эту проблему неоднократно поднимали на федеральном уровне, в том числе в Общественной палате РФ и Госдуме. Пандемия еще ярче высветила сложности на благотворительной ниве, говорит руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», директор детского учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев. Количество жалоб на мошенников, собирающих деньги с сердобольных граждан, заметно возросло, особенно часто жалуются на интернет-жуликов.

Ряд важных законодательных инициатив уже принят. Так, в конце прошлого года в силу вступили поправки в закон о благотворительной деятельности и добровольчестве, которые урегулировали правила использования ящиков для пожертвований. Поправки восполнили пробел в законодательстве: депутаты закрепили понятие ящика для сбора пожертвований и его видов (переносной и стационарный), прописали требования к самим ящикам и их использованию. Результатом должно стать повышение прозрачности сборов средств через ящики-копилки и препятствия мошенничеству под видом благотворительности.

В марте этого года планируется принятие еще одного законопроекта - о введении в КоАП РФ новой статьи о штрафах в размере от 5 до 150 тысяч рублей для тех, кто собирает деньги на благотворительность с населения с нарушениями норм.

Известный псковский общественник, организатор многочисленных благотворительных акций в рамках деятельности движения «Добрый Псков» Андрей Семенов считает, что подобные решения - нужные и правильные: они помогут отслеживать и выявлять самозванцев. «Особенно частные сборы напрягают: их очень много, - признается он. - Это сборы семей, в основном на всевозможные реабилитации. Все достаточно сложно отследить, каждый сбор в принципе надо серьезно проверять. Отчетности у частных лиц нет».

Фото: mk.ru

Благодаря этой поправке у полиции наконец-то появятся правовые основания для работы с такими случаями, считает руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова, несколько лет назад обратившая внимание псковичей на «псевдофонды» как на серьезную проблему наших дней.

«Нормы, касающиеся ящиков благотворителей, появились недавно, а ответственности за их нарушение не было вообще, - объясняет Алина. - Изменения, которые планируется внести, просто устраняют эту недоработку. Но, как правило, крупные организации с репутацией стараются и так соблюдать все нормы, потому что здесь речь идет даже не про отношения с проверяющими органами, а про честность и взаимоотношения с обществом. Прозрачность сборов повышает доверие, и все крупные организации следят за тем, чтобы все было открыто».

Что до тех, кому репутация не дорога, они оказываются в двоякой ситуации. С одной стороны, у полиции появится больше рычагов воздействия на них: раньше действия лжеблаготворителей могли квалифицироваться лишь как уголовное преступление по статье «Мошенничество», со всеми вытекающими сложностями для полиции по сбору доказательств, показаний свидетелей, заявлений пострадавших. Да, схватить за руку станет легче, но, с другой стороны, аферисты смогут отделаться простой «административкой» с минимальным штрафом 5000 рублей.

Атака клонов

Впрочем, законодательные новшества - не повод расслабляться: все псковские общественники в один голос говорят о том, что по-прежнему главным способом охранить себя от действий мошенников остается собственная бдительность. Которой, к сожалению, нам зачастую и не хватает: в июне 2020 года специалисты из ВЦИОМ провели исследование «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе: вовлеченность населения, запрос на регулирование». По данным исследования, 81% россиян так или иначе участвуют в благотворительности, при этом 76% не отслеживают, куда идут пожертвования. По словам аналитика ВЦИОМ Анны Жириковой, дело в малых суммах пожертвований, в доверии и в низкой информированности жертвователей.

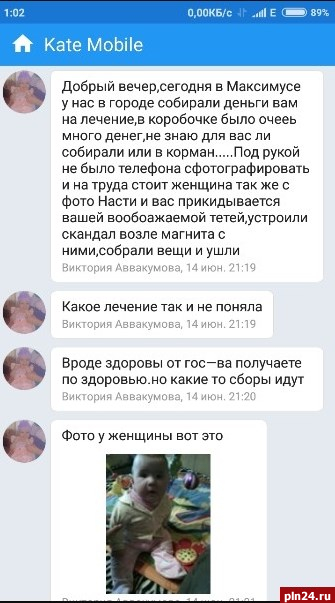

Один из последних громких случаев, произошедших в Пскове, датируется летом 2018 года. Знакомая из Пскова рассказала жительнице Опочецкого района, что волонтеры, которые работали у ТЦ «Максимус» и у гипермаркета «Магнит» на ул. Труда, показывают всем фото ее здорового ребенка и собирают деньги на лечение.

При этом молодые люди не могли внятно объяснить, какое у ребенка заболевание и каким образом родители получают средства. Мать здорового ребенка, фото которого каким-то образом попало к волонтерам, была возмущена происходящим и призвала не реагировать на лжеблаготворителей.

«Ни в коем случае нельзя жертвовать наличкой неизвестным организациям, неизвестным фондам, о которых вы никогда не слышали, на каких-то детей, которых вы никогда не видели, которые не живут в регионе вашего пребывания, - говорит Алина Чернова. - Ни в коему случае нельзя давать деньги волонтерам на улице, в транспорте, тем, кто носит ящик на себе - сейчас это строго запрещено. Все крупные благотворительные организации в России уже давно подписали общий меморандум, декларирующий, что мы не ведем сборы на улице. Если вы такое встречаете - это нечистые на руку организации».

Андрей Семенов также подчеркивает: ни один уважающий себя сборщик не пойдет с ящиком по улице. У законопослушных благотворителей заключены договора на установку ящиков в проходимых местах, ящики сопровождаются описанием, где указаны реквизиты благотворительной организации, цели сбора. Всегда можно позвонить, выяснить, что за люди собирают деньги, найти всю информацию о них в Интернете. Так что если вы увидели ящик для пожертвований в магазине, убедитесь, что вы знаете фонд, его установивший, и что ящик действительно их. Должен быть договор с торговой точкой. В незнакомые ящики деньги лучше не класть.

Гнилые Сети

Если с ящиками ситуация постепенно входит в правовое русло, то Интернет остается настоящим Клондайком для проходимцев. Более-менее прозрачны благотворительные сборы, которые проходят на краудфандинговых площадках. «В краудфандинге существует отчетность, - поясняет Андрей Семенов.- Это самое главное. Я с двумя платформами работал, и в обязательном порядке отчитывался не только перед инвесторами, но и перед платформой. Другой вопрос: возможно, в Сети существуют «дикие» краудфандинги - их бы стоило поприжать. Но, как правило, это все быстро отслеживается налогово-фискальными органами».

Иное дело - соцсети, где сборы сейчас никаким образом не регламентируются. Мошенники навострились даже подделывать медицинские документы, не говоря уже о подложных фото несуществующих детей и видеозаписей с трогательными историями. «Пока по Интернету никаких дополнительных норм или законов, ужесточающих или упорядочивающих сборы, нет, так как это достаточно сложно организовать с точки зрения контроля, - рассказывает Алина Чернова. - Но разговоры об этом идут, потому что хаотичные неупорядоченные сборы в соцсетях вводят граждан в заблуждение и являются полем для манипуляций».

По идее, здесь действует все та же статья о мошенничестве, однако в реальности довести такое дело до суда мало кому удается. Чего стоит история, рассказанная в октябре 2020 года руководителем фонда «Живи, малыш» Егором Бычковым корреспонденту «Новой газеты» о том, как мошенники полгода собирали деньги на похороны умершего ребенка, каждые три дня перенося дату похорон. В итоге по его заявлению было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам Егора, «правоохранителям это неинтересно. Они считают, что с жалобой должен обратиться пострадавший, который потерял огромную сумму денег - только тогда этим можно заняться».

Общественники, представители НКО и благотворительных фондов уже неоднократно выходили на обсуждение этой острой проблемы. На данный момент достигнут лишь некий паритет: крупные организации стараются вести себя как можно более прозрачно, публикуя отчеты о поступивших средствах, в том числе через Интернет. «Пока директивного решения нет, законодательная база недорабатывает в плане контроля, все остается на совести организаций, которые следят за чистотой своей деятельности, и на ответственности каждого благотворителя: надо следить, куда и на что ты жертвуешь», - считает Алина Чернова. С ее точки зрения, в лучшую сторону ситуацию могли бы изменить соглашения с самими соцсетями, допустим, решение о блокировках недобросовестных сборщиков средств за жалобы пользователей или ужесточение требований к публикациям (размещать подобные посты только после проверки всех документов).

К слову, пока «сверху» к таким мерам пока не дошли, то «снизу» уже вовсю практикуют. Именно такой путь выбрали псковские волонтеры автономной некоммерческой зоозащитной организации (АНЗО) «Шанс».

Фото: https://vk.com/shanszoopskov

«У нас подозрительные посты просто не публикует никто - ни мы, ни «Зоозащита», ни приют «Добрый», - поделилась с нами своим опытом руководитель «Шанса» Мария Величко. - Стена закрытая, сложнее кинуть сообщение о сборах так, чтобы мы не заметили. Мы просто их не публикуем, в том числе посты из других городов. Пишут нам: у нас есть собачка, умирает, болеет, помогите, спасите. Аргумент у нас один: мы вас не знаем, наверняка в вашем городе не меньше добрых отзывчивых людей, чем в нашем - публикуйте у себя. Уж если мы в своем маленьком Пскове собираем деньги, животных лечим и достаточно дорогостоящие операции проводим, то в принципе если у вас хорошая репутация, вас знают в вашем городе, где вы работаете, то проблем со сборами не возникнет. Просто публиковать призыв незнакомых людей о непонятном животном мы считаем не очень правильным».

Круг добра

В России сейчас работает более 18,5 тысячи благотворительных фондов. Это не считая автономных некоммерческих организаций, которые в своем уставе подразумевают благотворительность. Неудивительно, что местные доброхоты на волне негатива, вызванного мошенниками от благотворительности, предпочитают объявлять не денежные сборы, а гуманитарные: предлагают помочь вещами, едой, канцтоварами.

«Деньги собирают в Пскове крайне редко, тем более практически каждый фонд сейчас входит в программы банков, - соглашается Андрей Семенов. - Достаточно открыто проходят сборы средств на карты, в банковских системах онлайн. Надо смотреть, кто объявляет сбор - Фонд или частное лицо. У меня великого доверия к частным сборам никогда не было - только если это проверенные люди, которых ты лично знаешь».

Но и в этих случаях, по словам Андрея, прежде чем обратиться к псковичам за денежной помощью, благотворительные движения всегда проверяют информацию: те, кто нуждается в поддержке, предоставляют определенный пакет документов, а после сбора - отчитываются по полученным средствам. «Много бывает случаев, когда люди говорят: реабилитация уже, условно говоря, завтра, денег не хватает, надо скорее сбор объявлять в Интернете, - делится впечатлениями общественник. - Это не совсем правильно, на мой взгляд. Не хватает денег - обращайся в фонды. Местное сообщество поможет в малом: собрать вещи, помочь отремонтировать крышу. С деньгами все по-другому».

В этом смысле пскович надеется на новую структуру, о создании которой недавно сообщил президент РФ Владимир Путин. Речь идет о фонде «Круг добра». «Все большие операции должны оплачиваться централизованно, из бюджета, - уверен Андрей. - Главное - добиться этого и отработать механизм, чтобы до детей с серьезными патологиями доходили деньги миллионеров, которые они будут платить налоговой системе со сверхприбылей по новому закону. Я думаю, этих средств хватит, и не надо будет объявлять эти сборы».

Фото: vesti.ru

Планируется, что фонд «Круг добра» займётся закупками дорогих и не зарегистрированных в стране лекарств. В списках «Круга добра» на данном этапе более 9 тыс. пациентов, первые лекарства фонд рассчитывал поставить уже в январе. По расчетам специалистов, доход казны от повышения ставки НДФЛ для граждан, доходы которых превышают 5 млн рублей, в 2021 году составит порядка 60 млрд рублей. «Лишь бы это не превратилось в сказку», - вздыхает Андрей Семенов.

Принятые законодателями поправки, которые должны навести порядок в благотворительности, - не первые и не последние. «Одними штрафами здесь не отделаешься, - замечает Андрей Царев. - Нужно разрабатывать меры превентивные, с тем, чтобы жулики не попадали в эту сферу вообще».

Елена Никитина