Больной вопрос

Система здравоохранения в Псковской области проходит очередной этап модернизации. За полтора десятка лет региональные власти несколько раз подступались к комплексу проблем системы здравоохранения области, доставшихся с постсоветского времени. Падение качества оказания медицинских услуг, кадровый голод, неэффективные финансовые расходы при сокращающемся населении области - вот те проблемы, что звучат в качестве обоснования необходимости модернизации. Целью реформ заявлена отнюдь не оптимизация ради сокращения расходов, как это часто звучит, а повышение качества услуг, в том числе в условиях дефицита специалистов. Усиливается ключевая роль Псковской областной клинической больницы, оказывающей высококвалифицированную помощь.

На протяжении десятилетий областная больница являлась флагманом регионального здравоохранения, именно в нее вкладываются серьезные финансовые средства и привлекались лучшие специалисты. Важно помнить, что клиника – не только оборудование и стены отремонтированных корпусов, а в первую очередь – люди. Врачи, ставшие штучными «золотыми» специалистами после вложенных государством усилий по их обучению и профподготовке. Кадровая проблема в здравоохранении вообще и в центральной лечебнице региона сегодня живо волнует как медицинское сообщество, так и пациентов. Поэтому Псковская Лента Новостей собрала самые острые вопросы, комментарии специалистов, мнения врачей, и пригласила в радиоэфир главного врача областной больницы Евгения Панферова. Попробуем вместе разобраться, как обстоит дело и в чем причины происходящих процессов.

Приоритетная лечебница

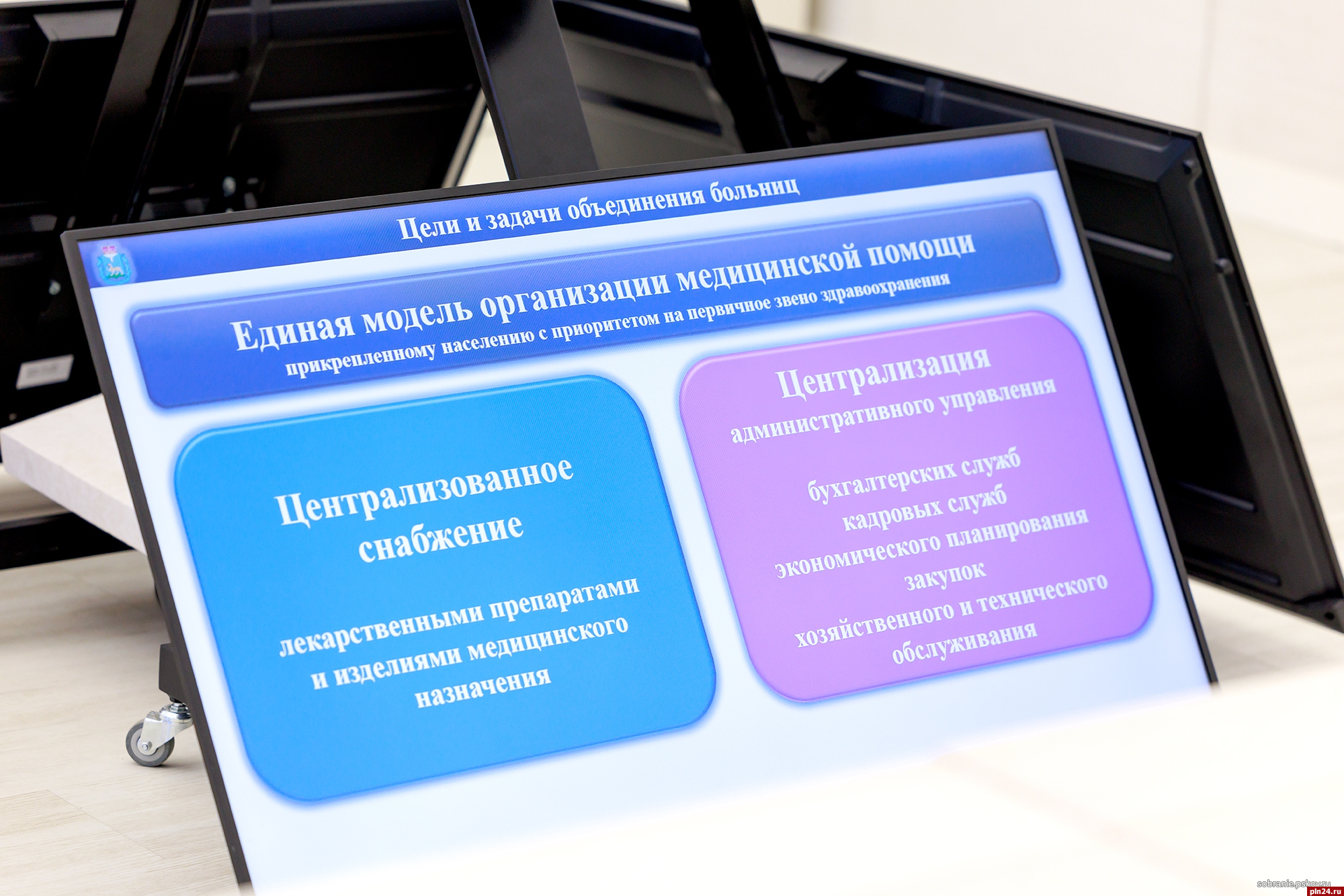

Состояние дел в региональной медицине беспокоит не только врачей, но и широкую общественность, в том числе депутатский корпус. На июльской сессии Псковского областного Собрания темой парламентского часа стала реформа здравоохранения. В общем-то, как уже было сказано, она перманентно идет последние лет пятнадцать, то затухая, то вспыхивая вновь. Система становится все более и более централизованной и все дальше и дальше физически отдаляется от конкретного пациента. Если когда-то начинали с оптимизации сельских медпунктов, то сейчас сращиваются воедино целые районные больницы. Останется четыре крупных куста по региону и Псковская областная больница, к ней в прошлом году уже присоединили городские больницы Пскова и Великих Лук (вместе с филиалом в Кунье).

Тема эта для жителей, как принято говорить, «на местах» - болезненная. Потому депутаты и позвали областного министра здравоохранения Марину Гаращенко, чтобы прояснить наиболее тревожащие избирателей моменты. Больше всего люди опасаются остаться без квалифицированной медицинской помощи. Если узкий специалист принимает в соседнем районе, входящем в твой «куст», то формально у тебя есть доступ к обслуживанию, а фактически поди еще доберись до гастроэнтеролога или эндокринолога.

Все эти годы администраторы здравоохранения, подводя под реформу обоснование, делали упор на повышении доступности оказания более технологической помощи и эффективного расходования скудного ресурса. Вот и 10 июля Марина Гаращенко в стенах Собрания говорила об этом.

Новый подход в корне противоречит привычной пациентам советской системе, когда все ресурсы тонким слоем были размазаны по области.

По смыслу нынешнего витка реформы приоритет отдается первичному поликлиническому звену. А для стационарной помощи, в том числе, по узким профилям, коечный фонд будет сосредоточен в нескольких центрах. Конечно, главный из них — Псковская областная клиническая больница. Она всегда считалась эталоном оказания медицинской помощи, куда стремился попасть любой пациент, зная, что там получит лечение высочайшего уровня. Здесь были лучшие специалисты, передовое оборудование, научная база с новейшими методами.

Понятно, что областной больнице отдается приоритет во всем, так как здесь пациенты могут получить некоторые виды помощи, которую больше в регионе никто не оказывает. Власти регулярно отчитываются о больших финансовых вливаниях, о приобретении нового оборудования. Однако медицина со времен Гиппократа и Авиценны — это про людей. Не только про тех, кого лечат, но и про самих докторов. Кадры решают все — в здравоохранении от соблюдения этого постулата буквально зависят жизни. В первую очередь, пациенты хотят попасть на прием к докторам, получившим: а) качественное образование в одном из ведущих вузов, таких как университеты имени Павлова, Сеченова, Мечникова, Кирова, б) обширный и длительный опыт в стационаре, дающий возможность заниматься лечением разнообразных по сложности случаев и разбирать практику коллег, в) высшую или первую квалификационную категорию, как знак качества, поставленный государством после многолетней подготовки врача и его успешной практики.

Подобные кадры всегда были мощным потенциалом Псковской областной больницы, обеспечивая ее высокий статус и безусловное доверие пациентов. Это они своими золотыми руками спасали больных в те времена, когда не было не то, что нормального оборудования и медикаментов — не хватало элементарного питания и постельного белья.

Сегодня с материальной базой все в порядке. Но, к сожалению, мы наблюдаем явную потерю профессиональных кадров. В общем-то, это секрет Полишинеля, о котором все знают, но обсуждают тихонько: прямо сейчас наблюдается отток из областной больницы докторов из когорты тех, кого принято называть светилами. Где же они сегодня? Вместе со специалистами от медицины мы провели небольшой анализ. Открыли сайт областной больницы, посмотрели состав заместителей главврача, заведующих отделениями. За последние пять-семь лет этот состав в большой степени сменился. Ушли фактически все заведующие, врачи высшей категории, старшие ординаторы, многие узкопрофильные специалисты. Зато пополнились кадрами крупные коммерческие клиники, - там оказались врачи, занимавшие совсем недавно ведущие позиции в областной больнице. А что случилось? Что творится с кадровой политикой в главной региональной клинике? В поиске ответа на этот вопрос на этой неделе мы пригласили в студию программы «Кузница» на «ПЛН FM» (102.6 FM) главного врача Псковской областной больницы Евгения Панферова. Он не побоялся открытого разговора на непростую тему, последовательно отвечал на вопросы и доходчиво обосновывал свою позицию.

Две стороны

На взгляд со стороны кадровая проблема в больнице носит комплексный характер и складывается из нескольких составляющих. Одна из них заключается в том, что врачи полностью уходят в коммерческую медицину. Зачастую не по своей воле. Нынешнее руководство областной больницы негативно относится к приработку своих врачей в частных клиниках. Господин Панферов считает, что врач должен сделать недвусмысленный выбор. Однако такого рода подработки — не прихоть, а условие достойной жизни для высококвалифицированных специалистов. Денежное довольствие по основному месту работы не позволяет в материальном эквиваленте ощущать свою пользу для общества, об этом говорят врачи, практиковавшие в недавнем времени подобное совместительство.

В радиоэфире Евгений Панферов заявил, что средняя зарплата врачей в областной больнице (при работе на полторы ставки) составляет 125 тысяч рублей — против 80 тысяч каких-то три года назад. Несмотря на приведенные цифры, врачи областной больницы продолжают искать подработку на стороне.

«Конечно же, люди искали и ищут, где, в том числе, будут больше платить. И мне кажется, что это достаточно объективная причина, по которой люди меняют работу, - признал Евгений Панферов. - У нас нет крепостного права».

Конечно, официального запрета на совмещение нет. Но есть данные, что непонятливых выдавливают из областной больницы, создавая сложные условия работы, в частности, пересматривая трудовые контракты в сторону ухудшения. Евгений Панферов отрицает наличие подобного элемента в своей кадровой политике:

«Чтобы заниматься выдавливанием человека из коллектива, должна быть логика. Это не в моих интересах».

Есть точка зрения, что ситуация, когда доктор ведет прием в государственном учреждении и в частной клинике, является выигрышной для всех и от нынешнего изменения многолетней практики теряют все.

Совмещающий обе роли врач не оставляет «государственных» пациентов. Работая в бюджетной больнице, доктор обязан раз в пять лет проходить обучение, то есть регулярно повышает квалификацию. К тому же, имеет возможность обмена опытом в большом врачебном коллективе, и сам работает с разнообразными по сложности случаями, получая бесценную практику. Врач имеет социальные гарантии. Но в частной медицине доктор получает возможность заработка. Однако Евгений Панферов напирает на то, что приработок за дополнительные деньги всегда можно получить по основному месту службы.

Главврача понять можно, его логика железная. Раз ты специалист областной больницы, вот и работай в областной, не надо торговать на стороне авторитетом учреждения. К сожалению, в реальной жизни эффект получается прямо противоположный ожидаемому. В ситуации выбора часть врачей принимает решение полностью перейти на коммерческие рельсы. И становится непонятно, зачем, зная о возможности такой реакции специалистов, отрубать им возможность для подработки? Чтобы они окончательно уходили в частную медицину или вовсе уезжали из региона, оставляя пациентов из системы ОМС совсем без помощи?

«Мне нужны эти врачи, - заверил Евгений Панферов, но с оговоркой. - Государственная медицина нуждается в государственных врачах. Государство выделяет деньги на их обучение, повышение квалификации и выполнение социальных обязательств. Никто не может запретить или каким-то образом помешать работать. И наша больница готова за переработки платить не меньшие деньги, чтобы врачи выполняли работу, которая нужна людям».

При этом в Псковской областной больнице существует то, чего мало ожидают увидеть пациенты в государственной лечебнице — платные услуги. По вполне рыночным расценкам, составляющим «среднюю температуру» среди всех клиник города.

«Примерно половина суммы уходит на стимулирование медицинского персонала, - рассказал главврач, как учреждением тратится заработанное. - А вторая половина уходит на закупку, например, строительных материалов. Для проведения ремонтов в тех же отделениях, на тех же рабочих местах, на которых работают эти же доктора. Безусловно, мы получаем при поддержке министерства по здравоохранению средства регионального бюджета, например, на поддержание в соответствующем состоянии зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. Но при этом мы должны и сами что-то делать, а не только тянуть деньги».

В потере кадров есть и составляющая, связанная непосредственно с идущей реформой. После объединения городской и областной больниц в них оказались позиции и даже целые отделения, дублирующие функции друг друга. В момент слияния было заявлено, что существенных изменений не будет, в том числе, сокращений персонала. Говорили о том, что объединение направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи, обновление материально-технической базы, ликвидацию кредиторской задолженности, а Псковская областная больница будет передавать свой успешный практический опыт новым коллегам. В процессе слияния и перетасовки часть специалистов тоже «потеряли».

Есть и проблема столкновения личных амбиций, которая тоже приводит к утрате специалистов. Прежние авторитеты не являются таковыми для нынешнего руководства, заявлены одинаковые требования ко всему кадровому составу, вне зависимости от опыта и прошлых заслуг.

«Здравоохранение стремительно развивается. Мы не имеем права на данном этапе выполнять те же манипуляции, что и двадцать лет, медицина и фармакология ушли дальше. Мы обязаны соблюдать стандарты и клинические рекомендации. У меня есть правило, если ты с чем-то не согласен и хочешь что-то обсудить, мы обсудим. Это не значит, что я должен принять точку зрения человека, но мы должны выработать консенсус. В большинстве случаев мы приходим к общему знаменателю», - сказал Евгений Панферов о внутренней ситуации в больнице.

Опытные кадры замещаются специалистами из бывших «братских» республик и молодыми докторами с не столь давно оконченной интернатурой. Ни то, ни другое не является грехом. Однако вызывает настороженность пациентов. Прежних-то мы знали, охапками цветы к юбилеям носили. А кто сейчас нас встречает в белых халатах?

«Для меня любой кадр "супер-". Я не делил бы врачей на категории, что кто-то хуже, а кто-то чуть получше, - настаивает Евгений Панферов. - Да, у нас есть доктора, у которых русский язык не является основным. Но я со всеми лично общался, все говорят по-русски. Ряд наших докторов заканчивали медицинские вузы в странах соцлагеря, работают у нас по пятнадцать-двадцать лет, и это очень успешные доктора, про которых вы говорите "маститые"».

Опыт — колоссальная составляющая профессионализма врача. И собственный, и возможность знакомства с чужим. Сейчас мы наблюдаем нарушение естественного хода вещей, когда опытные врачи передают свои знания молодым. Мало у каких болезней есть стопроцентные симптомы, когда посмотрел на больного, и сразу понятна схема лечения. Население стареет, у пациентов в Псковской области много сопутствующих патологий. Чтобы молодому доктору в этом разобраться, нужны консультации старших товарищей и смежных специалистов. «Новенькие» зачастую оказываются лишены того и другого.

«Опыт можно нарабатывать по-разному, - считает главврач. - В том числе, например, изучая опыт крупных центров, их технологии, подходы к лечению пациентов».

Долгое время в областной больнице существовала практика внутренних конференций, на которых встречались врачи по разным профилям, рассказывали о сложных случаях в своей практике и способах лечения. Говорят, что сейчас эти горизонтальные связи полностью разорваны.

Большая разница

Есть мнение, что от текущей кадровой политики страдает качество лечения. Это видно не только по отзывам пациентов, но и по объективным цифрам. Один из главных показателей — процент расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов. Когда в больнице умирает пациент, в морге тоже ставят диагноз по результатам вскрытия. На протяжении десятилетий в Псковской областной больнице диагнозы расходились на 3-5%, преимущественно, разница образовывалась за счет только что поступивших экстренных больных, которых до оказания помощи и осмотреть-то толком не успевали. Процент расхождений на уровне статпогрешности держался еще с тех времен, когда самым технологичным методом диагностики в арсенале врачей было плоскостное рентгеновское изображение. Не было не то что КТ и МРТ, но даже УЗИ, а в лабораториях наличествовал скудный перечень исследований. Но времена переменились.

Как сообщили источники ПЛН, за прошлый год показатель расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов у скончавшихся на койках Псковской областной больницы составил чуть ли не 30%. В связи с чем возникает вопрос: неужели треть умерших лечили не от того, чем они болели?

Еще в 1994 году патологоанатомическую службу вывели из подчинения областной больницы. Занимая корпус на ее территории, морг подчинялся сразу областному комитету по здравоохранению. В ноябре прошлого года морг при областной больнице перевели на территорию городской. Поводом стало аварийное состояние прежнего здания. При городской больнице морг собственный в полном смысле слова, он является структурным подразделением учреждения. Получается, что собственный морг городской больницы — такой же собственный для областной.

Очень напоминает недавнее изменение методики подсчета бедных, после которого их число резко сократилось. То есть фактически ситуация не меняется, но цифры в отчетах начинают выглядеть более радужно. По цифрам нынешнего года посмотрим, насколько эффективным оказался переезд морга.

Возможно, после этой публикации на журналистов Псковской Ленты Новостей посыпятся обвинения в напрасном опубличивании внутренних проблем учреждения. Как сказал нам в частном разговоре один бывший сотрудник областной больницы: «Не надо поддаваться эмоциям и забывать, что областная больница — главная лечебница региона. Это большое учреждение, которое прошло через вал трудностей. На каком-то этапе казалось, что вот сейчас самая главная трудность, которая все развалит, а потом оказывалось, что конкретная ситуация никак не влияла на лечение пациентов».

Псковская Лента Новостей считает, что проблемы областной больницы напрямую затрагивают каждого жителя области. Мы приводим факты на основе сказанного бывшими сотрудниками, а также нынешним руководством больницы и всей сферы. Не наше дело ставить диагнозы, мы лишь поднимаем острые вопросы и даем разные оценки и мнения. Во многом они различаются, как и подходы специалистов прошлых поколений, ранее стоявших у руля здравоохранения, и нынешних руководителей от медицины. Здоровая дискуссия – это нормально. Наше издание считает, что такие социально значимые вопросы должны быть обсуждены, и наша задача предоставить для этого возможность. В фокусе общественной дискуссии оказалась насущная проблема. Важно не делать поспешных суждений, не спешить выставлять свои оценки. В конечном счете, все мы периодически становимся пациентами и в этот момент хотим только одного – процветания медицины и ее учреждений.

Юлия Магера

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, группа Псковской областной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте»