Александр Стройло: Художником стал из зависти

Александр Стройло, чей 70-летний юбилей отпраздновали в Пскове 4 сентября, — художник, прочно ассоциирующийся с Пушкиным. Вот и к празднику рядом со входом в театр драмы, носящий имя поэта, где Стройло уже десять лет служит главным художником, открыли пушкинскую арт-скамью по эскизу юбиляра. В театральной мастерской художника, наполненной фигурками крокодилов всех мастей, с Александром Стройло побеседовала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Получился разговор не только о Пушкине и рептилоидах, но и о первой в Пскове работе художника — в том же театре почти полвека назад она продлилась ровно один день, о советской и современной цензуре, о создании собственных книг из сигаретных пачек и старых перчаток, о киноработах и о коллекции журналистских ляпов.

Черные книжки, красные фильмы и Пушкина выше крыши

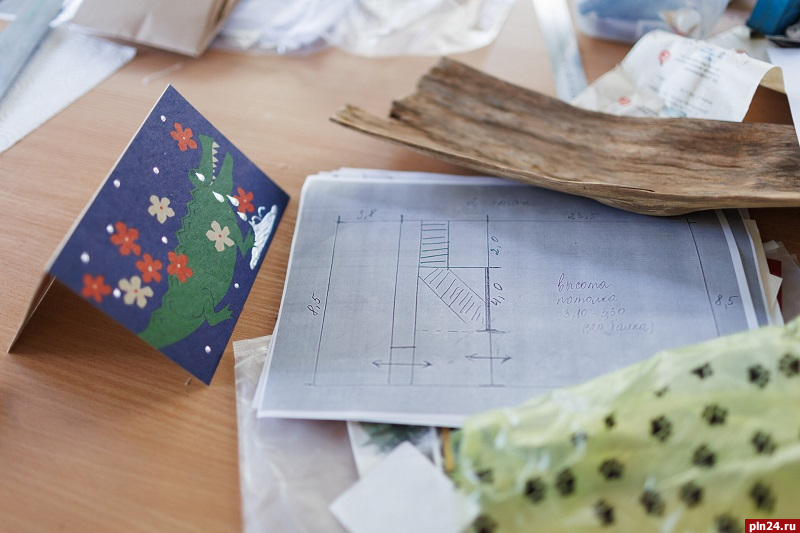

- Александр Григорьевич, как-то много крокодилов вокруг нас. Это что за прикол такой?

- Да это не прикол, это мы много лет готовим выставку про крокодилов, вышедших из Великой. Можно сказать, произошла битва псковичей с крокодилами, и гуманоиды победили рептилоидов. А если бы наоборот? У меня очень много написано на эту тему, в одном рассказе даже увязан Пушкин с крокодилами.

Крокодилы.

- Многие вас считают одним из главных художников современности по пушкинской теме. Как Пушкин появился в вашей жизни?

- Достаточно много за свою жизнь я делал для Пушкинского заповедника.

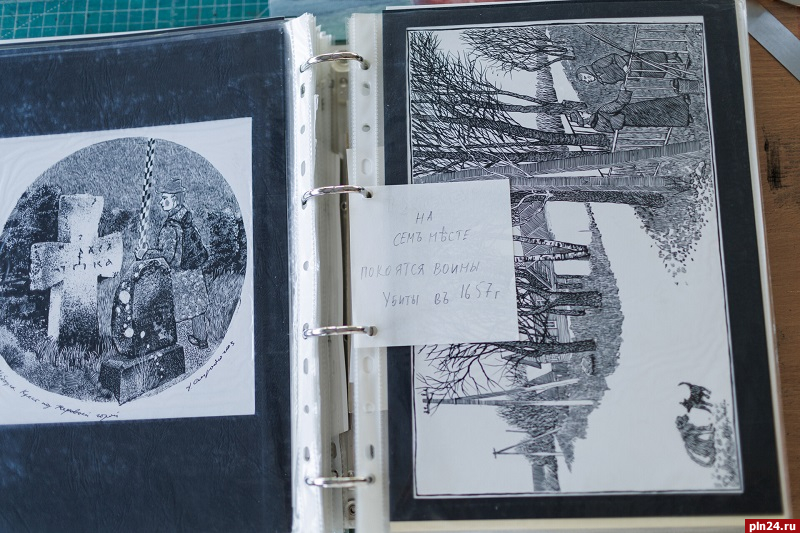

«Анекдоты из жизни Пушкина» с текстами Даниила Хармса и иллюстрациями Александра Стройло Пушкинский заповедник выпустил в 1999 году.

Да и первую свою книжку про псковские кресты, «каменные недвижимые», у них издал. Над Пушкиным же всё можно – и издеваться, и всё, что угодно делать. В прошлом году был Год Пушкина, и я этих Пушкиных нарисовал выше крыши. Я же законопослушный гражданин: Год Достоевского – получи Достоевский гранату. Я, вон, кучу ночных рубашек женских использовал для увековечивания образа Достоевского.

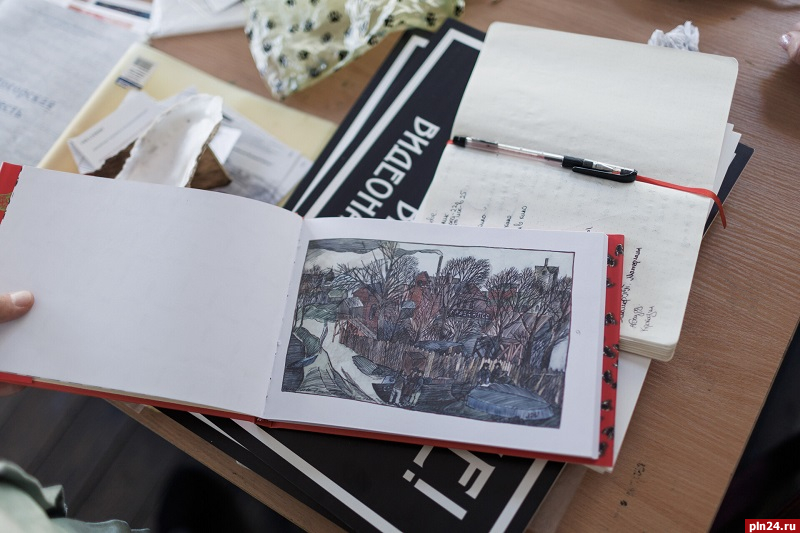

Картинка с выставки в Петербурге.

- При чем здесь женские ночные рубашки?

- С одного фильма у меня осталось много женских рубашек – пользуясь тем, что я главный художник, я их «списал». И вот так использовал.

Часть рубашек еще ждут своего часа. Как и крокодилы.

- Когда в первый раз вы попали в кино?

- У меня приятели учились у того же Марлена Хуциева, у которого учился Дмитрий Месхиев, кинорежиссер и худрук нашего театра. Только Месхиев на поток позже. Потом он рассказывал, что некоторым из тех моих приятелей очень завидовал, как они снимали. Только они до сих пор так ничего и не сняли, а Месхиев наснимал много чего и хорошего.

В кино я сначала какие-то эскизы делал, в качестве нелепого актера выступал. А в 90-е пересеклись с Месхиевым, помогал его съемочной группе выбирать натуру.

В Пушкинском театре Дмитрий Месхиев и Александр Стройло создают спектакли уже десять лет, а 7 сентября худрук и юбиляр открыли арт-скамью в честь поэта по эскизу художника. Фото Вадима Боченкова.

- В чем еще состоит работа художника на съемках?

- Есть сценарий, и художник должен предоставить все то, что написано в сценарии. Если по сценарию пришли к художнику в театр журналисты – где они сидят, как выглядит кабинет? Если режиссер говорит, что он видит красные стенки и зеленый потолок, то художник ему должен сказать, что тот с дуба рухнул. Какие там могут быть красные стенки? Ну и в таком споре рождается истина. Или мы ищем кабинет настоящего художника, или что-то придумываем, на стол разбрасываем краски и всякое прочее.

Художник и журналист.

Художник в кино еще и частично бригадир. Чего я делать не умею, так это быть начальником. У Лунгина на «Острове» придумал хитрое название моей должности: концепт-дизайнер. То есть я могу говорить, что сценарий у вас не очень, то и это не так. И ни за что не отвечаю. Вот это лафа!

В засаде.

- На какой картине было интереснее всего работать?

- Во всех интересно, где-то просто условия пожестче. Вот снимали «БатальонЪ» в Новоржевском районе, там вообще невыносимые были условия: осень, грязь, на гору даже не взойти. Но все равно интересно.

- Теперь про ваши собственные книжки. Не все они вышли в типографиях, некоторые вы сделали самостоятельно. Ваши бывшие коллеги еще помнят крошечные фолиантики из беломорных пачек. Все еще этим занимаетесь? С чем связан выбор нетипичного материала?

- В моих книжках – мои тексты, а материал должен соответствовать содержанию.

Есть направление такое в искусстве с идиотским названием «книга художника». Сейчас продолжаю делать большую серию под названием «Чёрные петербургские книжки». Вот, собственно, лежат будущие переплётцы: поскольку у меня юбилей, надарили перчаток. Я самый крупный коллекционер того, что осталось после потери второй перчатки, даже рваные меня устраивают.

Будущие «переплётцы»

Основа – все равно бумага, это же книжка. Не только из сигаретных пачек я книжки делаю, из дорогой бумаги тоже, из всего, что есть бумажное. В большей части они делаются гармошками, их тогда легче экспонировать. Я десять лет работал на киностудии «РВС» в Санкт-Петербурге, где у меня была маленькая мастерская в узбекском транспортном домике. И большого размера книжки я делать не мог. Я как раз сделал книжки, страницы которых умещались на пачку из-под «Беломорканала», а переплет – в перчатку. Думал, сделаю книжек пятнадцать, можно выставку открывать. Тем более, в музее Ахматовой сказали, что без проблем. Потом думал, пусть двадцать пять их наберется, потом пятьдесят, потом сто. Сейчас их больше двух тысяч, но их почти никто не видел, экспонировал на фестивале Довлатова всего несколько штук, посвященных Пушкину.

Бывшие перчатки.

«Руины всегда красивее»

- У Цветаевой есть: «Моим стихам, написанным так рано,/ Что и не знала я, что я – поэт». А вы когда узнали, что вы – художник?

- В школе, потому что мой знакомый ходил во Дворец пионеров на кружок рисования, и я чуть ему позавидовал. Тогда он сказал: «Ну, пошли со мной». Так из зависти и стал художником. Мы тогда в Литве жили, отца перевели на корабль в Клайпеду. Там я прожил, практически, всю свою детскую и юношескую жизнь.

- Так вы не пскович?

- Как это – не пскович?! А сколько надо здесь прожить, чтобы стать псковичом? Я псковский!

Некоторые книги Александра Стройло существуют в единственном экземпляре.

- Как вы оказались в городе?

- Ну как-то оказался, это уже давно было, и неправда. Отличный город. Здесь все было просто замечательно: церкви разваливались, дома тоже – все было в единой гамме. Руины-то всегда красивее, чем отреставрированное, оно кажется каким-то неживым. Мне Псков понравился, и я решил, что я здесь буду жить.

- Помните первую вашу работу в Пскове? Что это было?

- В Пскове я начинал с театра драмы имени Пушкина.

- Да ладно?

- Да. Утром я был принят в этот театр, а вечером благополучно был уволен.

- За что?

- За вредность директора. Театром тогда руководил Александр Пидуст, он в том же 1979 году уехал в Мурманск. Но сначала я приехал в Псков. История нелепая просто. Надо было где-то жить, и я остановился в единственном возможном месте, в гостинице «Октябрьской». И говорю директору: «Выселяют». Он говорит: «Ой, не волнуйся, все устроим, иди». Я пришел в гостиницу, а меня по-прежнему просят с вещами на выход. Так целый день ходил туда-сюда и под вечер решил уволиться. Даже в трудовой запись не успели поставить.

- И куда же вы пошли?

- Никуда я не пошел, потому что некуда. Еще и выходной день. Шел по улице и увидел, что в горисполкоме кто-то есть. О! Человек! Зашел. Это оказался Иван Егорович Калинин, который потом дослужился до заместителя мэра, а так он был вечный председатель комитета по культуре. Сказал оставить свои координаты, что-нибудь придумает. И нашел мне несколько работ. Но вся проблема была в том, что я же не местный, надо где-то жить. И, значит, на галантерейно-футлярной фабрике на Запсковье сразу давали общежитие.

Галантерейную фабрику Александр Стройло увековечил на иллюстрациях к своей книге «Санитары города Пскова», вышедшей в 2004 году.

- Чем вы там занимались?

- Чем-чем… «Слава КПСС!» писал. На футлярной фабрике я числился цинкографом, а занимался, как и все художники, наглядной агитацией. Ну, и еще вдобавок разрабатывал какую-то там ерунду: папки, сувениры – они их и не делали, это же было полувоенное предприятие, работали они на Ленинградский и Белорусский оптико-механические заводы, выпускали футляры для биноклей, фотоаппаратов.

Свобода и ляпы

- Вы состоите в Союзе кинематографистов, в Союзе театральных деятелей, в Союзе художников. Как-то с этими организациями взаимодействуете? Членство в них отражается на вашей жизни и творчестве?

- Все эти союзы еще оттуда, из советского времени. Офигеть, сколько льгот тогда для членов было, особенно для художников. Я, даже не будучи еще членом, ездил в дома творчества. Бесплатно два месяца тебя кормят, поят, только рисуй картинки. Дорогу оплачивают. Если ты член, тебе должны мастерскую предоставить, работу дать. А сейчас эти союзы… Вот Союз театральных деятелей старается помогать из взносов, как некий профсоюз, только творческий. От деятельности Союза художников я сейчас далек, плохо знаю, чем они там занимаются. С Союзом кинематографистов я тоже сейчас мало взаимодействую.

Однажды полотном для Александра Стройло стала спина артистки Юлии Пересильд, поставившей в Псковском театре драмы спектакль «Каштанка».

- Советский Союз давным-давно канул в Лету, но как будто бы возвращаются какие-то старые практики, связанные с цензурой, с ограничением творческих людей. Вы на себе это ощущаете? Как к этому относитесь?

- Я хочу сказать, что это миф о каких-то таких уж сильных ограничениях в Советском Союзе. Во-первых, в советское время люди не боялись потерять работу, потому что работы было полно, и работник мог спокойно уволиться и перейти на другое предприятие, а зарплата была, практически, везде одинаковая, усредненная. Во-вторых, насчет того, что где-то кого-то не выставляли. Так не надо было на выставку натюрмортов приносить обнаженную натуру. «Ах, у нас нет свободы, не дают». И на Советский Союз много валит из-за этой «несвободности». Так ты читай, как выставка называется!

Сейчас, может быть, и не помешал бы более пристальный взгляд на творческую работу. Когда я работал в областной газете художником, журналист написал статью, завотделом ее прочитал, потом редактор, после него «свежая голова». Меньше было ляпов. Теперь я многие вещи читаю, и у меня впечатление, что люди, писавшие это дело, они с Луны свалились, потому что пишут не на русском языке, а хрен знает на каком. Тоже коллекцию таких ляпов собираю.

В некоторых вещах и должны быть ограничения. Я всем привожу лозунг издательства «Мир искусства»: «Скована жизнь – свободно искусство». В нашей стране – не касательно Советского Союза, а изначально – у нас же всегда власть большую силу имела и влияла на творчество. То есть чтобы творец хорошо жил, он должен был взаимодействовать как-то с властью. Если он шел против власти, то, собственно, ничего ему и не было, в том числе, никаких пряников и коврижек. Люди выкручивались в этой ситуации, если хотели что-то сказать такое свободолюбивое. И это было интересно, это было творчество. А если полная свобода, и ты можешь хоть матюгами крыть власть, что это дает?

Все это ерунда, что что-то там возвращается. Я никогда не чувствовал, что на меня кто-то давит. Разве что ограничения пространства при создании спектакля. Мне хочется, может, пошире, но стенки мы не разведем. И позолоченные декорации мы не можем сделать, бюджет ограничен. Вот это да, это давит.

- Если говорить о вашем наследии – имеем право так пафосно, юбилей все-таки – можете ли вы выделить одну свою работу? Что важного сделал Александр Стройло?

- Кажется, что каждая следующая работа будет тем, что надо. Я как-то начал делать полное собрание «Случаев» Хармса, это тридцать шесть небольших рассказиков. Там работы очень немножко, но никак мне ее не закончить. Может быть, вот это.

Зелененький он был.

- Стыдитесь ли вы чего-то из сделанного?

- Когда перестройка началась, меня пытались упрекнуть, что я работаю в областной газете, в печатном органе компартии. А я членом этой партии не являлся, в отличие от тех, кто меня почему-то упрекал. Нет вообще ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я все старался делать профессионально. Конечно, может, менее талантливо иной раз, потому что всякие темы были, не все мне близки. Но я всегда искренне старался делать, чтобы это было хорошо.

- О чем мечтает Александр Стройло?

- Мечтаю о том, чтобы было побольше времени, и можно было что-то еще сделать.

Беседовала Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой