Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли!

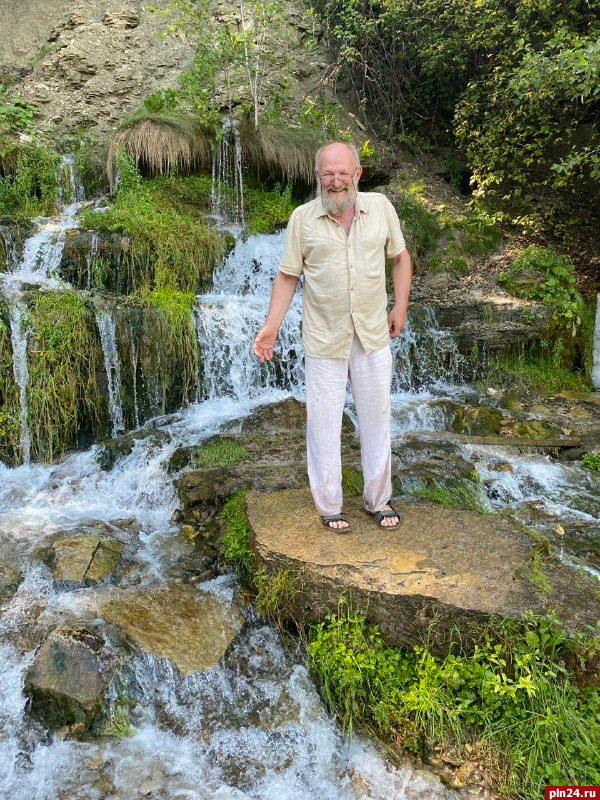

Невозможно поверить, что знаменитый псковский художник Александр Стройло отметил семидесятилетний юбилей, – так молод он душой, пребывая в превосходной творческой форме, энергичен, весь в делах и новых проектах. Театр, кино, искусство книги, станковая живопись, литературное творчество. Реально – всех занятий не перечислишь!

Александр Стройло – заслуженный художник России, лауреат Российской национальной театральной премию «Золотая маска», неоднократный номинант престижных кинематографических премий «Золотой орел» и «Ника», член сразу трех творческих союзов России – Союза художников, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей…

Но есть у Александра Стройло ещё одна сокровенная заслуга: он – гениальный летописец Изборска, его тщательный описатель, ироничный изобразитель и неутомимый исследователь. И этим летом художник был частым гостем в Изборске – вместе с друзьями и единомышленниками занимается восстановлением храма Рождества Богородицы.

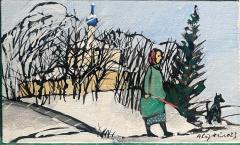

В музейном квартале, у часовни Флора и Лавра, вот уже несколько лет работает выставка с иллюстрациями Стройло о ратных подвигах изборян и каменных крестах округи «Крест и меч Изборска». К 1150-летию Изборска и российской государственности Александр Стройло выпустил в свет чудесный и роскошный альбом текстов и рисунков «Хорошо в Изборске. Очень хорошо», как сказано в аннотации: «80 картинок из жизни бывшего города, а теперь деревни Изборска и несколько рассказов о том же». Альбом, разумеется, давно стал библиографической редкостью, но у Александра Стройло давно готовы к изданию еще четыре – и всё про Изборск и его окрестности.

– Александр Григорьевич, почему всё-таки Изборск? – задаю я свой первый вопрос, прекрасно зная ответ.

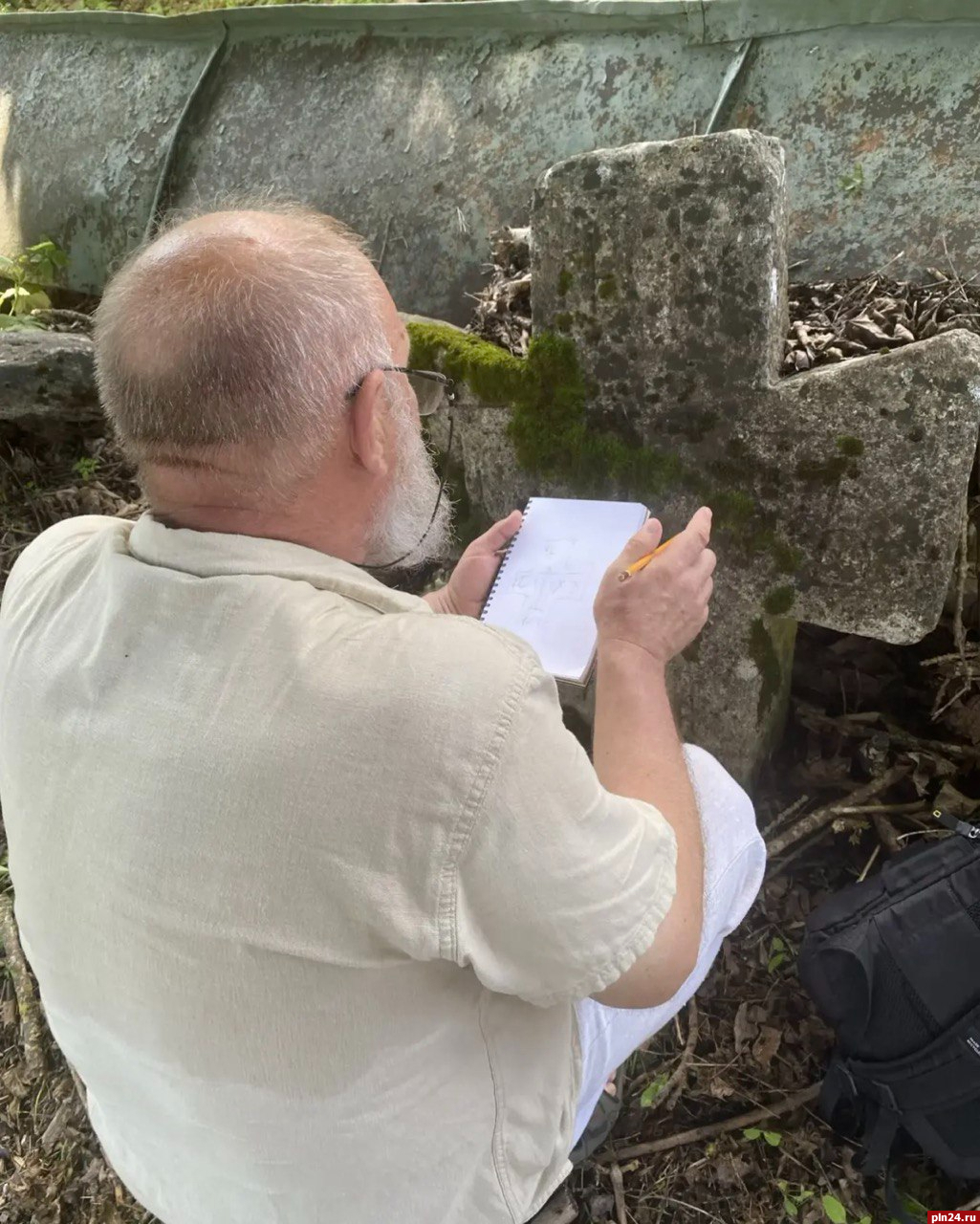

– Тут всё просто: Изборск – лучший город Земли! Как только сюда попал, я сразу это понял, – отвечает Александр Григорьевич и показывает мне альбом с черно-белыми рисунками Изборска.

– Да, надо издавать такую книжку, – невольно восхищаюсь я, листая альбом.

– Да кому ж это теперь надо?..

– А когда вы впервые попали в Изборск?

– В 1979-м году. Я тогда в Псков переехал, тогда же и в Изборске оказался. И потом все окрестности пешком по двадцать раз обошел. Походил по деревням, по округе. В те времена с транспортом было проще. Через Изборск ходило много автобусов из Риги и Эстонии. То есть приехать в Изборск и уехать из него было запросто до поздней ночи.

– И какими были первые впечатления?

– Сначала больше всего меня поразил как раз музей, который располагался в церкви Сергия и Никандра. И даже не то, что было внутри, а то, что рядом. Там были собраны кресты со всей округи. Такая своеобразная экспозиция музея! К крестам я не сразу пришел. Поначалу я их рисовал в теле Изборска, как часть пейзажа. А потом мне в голову стукнуло, что они и сами по себе интересны. И я стал их специально рисовать. Хотя начинал я, опять же, не с крестов. Я поставил себе цель – нарисовать все дореволюционные часовни.

– В Изборском крае?

– Не только в Изборском, но и по всей области. Но в Изборске их сохранилось больше всего. Я к ним постепенно пригляделся. И увидел, какие это замечательные произведения искусства. Влюбился в них. Каждый крест в Изборске раз по десять-пятнадцать точно нарисовал. Теперь люди более православные, чем до революции. Например, запрещают употреблять словосочетание «рога креста». Придумывают новые слова: «крылья, лопасти». Хотя прежде говорили: рога, и никто ничего плохого в этом не усматривал. Я пользуюсь дореволюционным определением: «Кресты каменные недвижимые нецерковной службы». Сейчас люди пишут, что это, мол, намогильные, кладбищенские кресты. А я так не думаю. Эти кресты предназначались для богослужений. Чтобы на могилу крест поставить, – это ж очень дорого по тем временам было. Представь, какой надо было иметь инструмент, чтобы его изготовить! Дороговато будет!

– И сколько в Изборском крае всего крестов?

– Точную цифру не назову, но больше трех сотен.

– А часовен?

– По карте проще подсчитать…

Александр Григорьевич берет географическую карту и что-то в ней отмечает:

– Восемь, девять… Я считаю только дореволюционные! Вот, 25 насчитал!

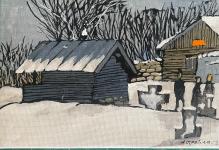

– Почему здешние часовни… такие… неказистые?

– Ну, потому что это все-таки не церкви, а часовни. К тому же деревенские. Основное назначение часовни – Богу по дороге помолиться. А еще – покойника принести. Особенно, когда жара. Представь, в избе 10 человек проживают. И кто-то умер. А неподалеку – часовня. Это утилитарная вещь была. Поэтому они похожи на амбары. Это деревянные народные храмы. Те же баньки. Только баню надобно было потщательней сделать. Чтобы пар не выходил.

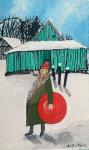

– Вы, Александр Григорьевич, ищете красоту в неказистости обыденной жизни – в сараях, в амбарах, в избах?

– Эка ты загнул! Ну, тебе положено, ты ж писатель. Нет, я просто вижу, что всё это красиво устроено – простая народная жизнь, которая постепенно от нас уходит. Вот дверь в часовенку обычно метр двадцать. Почему? А затем, чтобы ты, когда заходишь, сразу Богу поклонился. Всё логично и правильно.

– Середина восьмидесятых. У нас в стране – атеизм, коммунизм и так далее. А тут некий бородатый художник бродит по Изборску и кресты рисует. Не было в этом какого-то диссидентства?

– И в мыслях не было! Во-первых, это делать никто не запрещал. Во-вторых, я и не собирался эти рисунки экспонировать. И про то, что это будет издано, никогда не думал.

– Получается, что эти рисунки для себя?

– Ну, так художники и рисуют прежде всего для себя. По-моему, в этом и заключается искусство. Делать что-то для себя. А потом получается, что и для людей тоже.

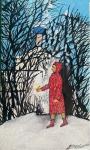

– А вот люди, которые на картинках изображены, это реальные изборяне или плоды фантазии?

– Большей частью, конечно, реальные. Подсмотренные. Вот у меня случай был смешной. Здесь есть деревня – Большие Загорицы. И как-то я нарисовал дом. А на нем – моток проволоки. В газете «Молодой ленинец» эту картинку напечатали. Прихожу в типографию, а печатники у меня и спрашивают: «Дом такой зеленый в Загорицах?» Я отвечаю: «Да». А они: «Так вот кто в Загорицах спёр нашу проволоку! Вот она где!

– Реализм!

– Да, крутой реализм! Я тогда с кучей людей беседовал. Мне они всякие байки рассказывали. Что-то я записывал, что-то потерял. Помню историю одной старушки. «Я когда молодая была, ходила к советской границе с божественными картинами (то есть с иконами), а те, советские люди, на божественные картины смотрели, как сегодня смотрят телевизор». Вот такие были истории.

– Многие вошли в альбом «Хорошо в Изборске»?

– Некоторые вошли, но не все. Можно дальше издавать. Продолжать изборскую серию…

Беседовал Александр Донецкий

По материалам пресс-службы музея-заповедника «Изборск»